簡介

南無本師釋迦牟尼佛陀!

一九九七年四月十五日 菩薩戒優婆塞 楊鬱文

謹識於阿含學園

譯序 新雨編譯群

《當代南傳佛教大師》 (Living Buddhist Masters) 是作者於1967年至1972年間在東南亞修學上座部佛教所整理出來的,出書於1977年。本書介紹東南亞上座部佛教概況及12位禪脩大師。

閱讀本書,方法有很多種。飽學多聞的人可快速流覽,以滿足好奇心。或者你也可以空心閱讀,讓清淨的法水穿透你整個心靈。在洗滌的過程中,也許一種修行法,一句妙語,一幅道場情景,或者一分直指人心的智能會吸引你佇足神往,成為你執取的對象。這時,經由寂靜的內觀,你會看到為什麼會出現那樣特別的念頭。等你已吸取所需,那些妄念自然脫落,隨著滾滾生滅的瀑流往下漂浮,離你而去,直到永遠永遠。

筆者者更引用作者金言,與作者、編者、譯者一同發願,願讀者們:

一、希望經由本書傳達的法,有益處、有功德,幫助眾生離苦!

二、願所有眾生快樂!

三、願所有眾生從迷惑中解放出來!

四、願所有眾生勤奮、努力於解救自己。

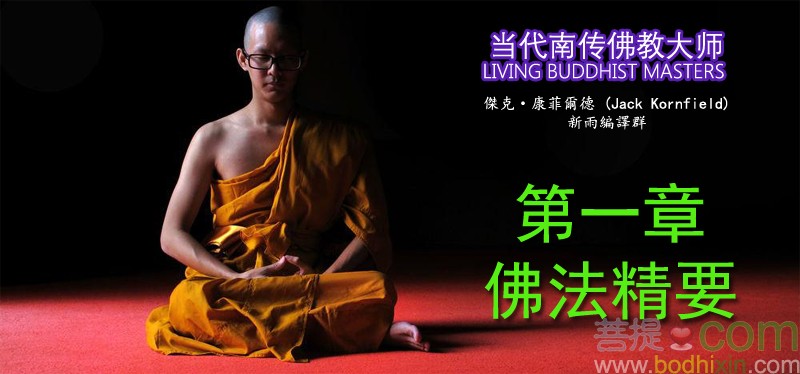

第一章 佛法精要

修行都以消除貪、瞋、無明為目標,拔除內心自私自利的根源。 培育正念是所有內觀禪修的基礎,它事實上就是培養慈悲,因為正念就是讓事物如其本來地存在。無論面臨甚麼情境都清楚地看著它,沒有分別計較,不受其左右,也沒有自我中心,這是孕育慈悲和智能的基礎。

佛陀在菩提樹下悟道後,並不打算說法,他內心懷疑,他所體悟到的法有誰能了解呢?事實上,又有 誰願意聽呢?

他所顧慮的,並非佛法太複雜難以理解,而是它太簡單了,令人難以相信!不過,基於大悲心,他仍 決定說法,尤其針對那些「眼睛僅被少許塵垢蒙蔽」的眾生。

本書的重點,乃收錄當代十二位最重要上座部大師所傳承佛陀的教法。今天的東南亞和斯裡蘭卡,仍散布著成千上萬穿著橘黃色僧袍的出家人和佛教道場。在祈禱的旗幟和儀式底下,可發現二千五百年來教 法的精髓,以及佛陀為一切眾生所開示的通往智能和慈悲的道路。

我們如何把這些教法、這項真理記載下來呢?就某一意義而言,法是無可書寫的,它本來就遍布一切, 不論在東方或西方,真理都是相同的。曾經有一位西方比丘請求他的師父,允許他到緬甸其它著名大師那 裡學習密集禪修法門,他的師父立刻就答應了。幾年後,他回到第一位師父那裡。

師父問道:「你學到甚麼?」

徒弟回答:「沒有。」 「沒有?為甚麼呢?」

「沒有一法不是原來就有的,也沒有一法不是我離開這裡之前就存在的。」 「你還經驗到甚麼?」

「很多的師父和禪修的法門。」徒弟回答,「但是,我愈深入佛法,愈是深刻地體會到,修行根本不需 要到處跑。」

他的師父回答:「哦!是這樣沒錯。我早該在你離開之前就告訴你,但是當時的你也不會了解的。」

本書是一部心靈之旅,它帶領你參訪許多佛法的系統和師父。表面上,他們也許各有不同,甚至彼此矛盾,然而,我們無須相互比較,評定優劣。這些言語和系統底下都是唯一真理的不同展現。法是不變的, 正如草葉的低垂和雲朵的飄動顯示有風的存在,大師們的文字和教誨也都指向相同的體驗、相同的真理。

在精神修煉的道路上,我們必須重視實效。如何使所聽聞的法義和修行方法有益於我們的體悟呢?在中國古代的錽傳燈錄擵中,有一個很著名的象徵意義,是以手指頭指向月亮──真理。每一位師父都指 向……註意!不要迷惑於各只不同的手指而錯過了月亮。

本書中的這些大師們強調,要了解並契入佛法,禪修是一項利器,在解脫道上,它遠勝於所有其它的 工具和方法。曾經有人問一位泰國法師,禪修是不是就像自我催眠,他回答:「不,它是教人從自我催眠 中清醒過來。」

禪修是心靈的訓練功夫,它教我們降伏、收攝和觀察內心。這種解開慣性制約的過程是把身心的步調 放慢下來,觀察奔馳不停的受、想、行、識之瀑流。我們通常都是被自己的欲望、偏見、習性和本能所牽 引,禪修就是教我們保持清醒和警覺,使我們從慣性的制約中解脫出來,領悟到身心剎那變遷的過程。

佛教的禪修使人清楚地體驗到三件事情──無常、苦、無我。當心變得專註而觀察敏銳時,就可體會 到所有身心的現象都是不停地在變化。凡是我們所知、所見、所聞、所嘗、所嗅、所想、所感覺的,甚至 連「觀察者」,都是剎那在變化。這種不斷變化的現象一旦看得愈清楚,愈能明顯感受到,對它稍許的認 同或執著都是禍患,因為它是痛苦的根源。禪修者看到整個身心的變化是個空的過程,它自己在發生,背後並沒有一個獨立實體,沒有一個「我」。雖然整個的發生過程是有秩序地遵循業力或因果的法則,然而我 們無法從自己身上找到一個永恆不變的,一個能主宰的「我」或靈魂。身心的現象祇是有秩序地展現,剎那生、剎那滅。

能清楚地見到這些,深刻地體驗到真正的空無自性,是極大的喜悅,此時心變得無所執取,並且清澈 而明亮。「常」與「樂」,尤其是「自我狀態」等的迷惑,把我們束縛住了,使我們活在二元對立中,彼此 疏離,也使我們漂流於法性之外。一旦透視到一切緣起現象的空性,想執取任何目標或心境,以之為常樂 根源的欲望就會被斬除。最後,這種無所執取的和諧狀態產生了喜樂,遠離了所有的煩惱痛苦,使人寂靜 、安詳。

很重要一點是,我們必須把特有形式的禪修和禪修的生活方式分清楚。剛開始好像在學彈鋼琴一樣, 久而久之熟練了,就不必再練習。禪修正如彈琴,我們不論做甚麼,都是在禪修。不過,開始的時候要先 練習。

本書所提到的禪修技巧祇是工具而已,它們不是單獨來使用的。禪修並非祇為了個人的自私行徑,或者用來追求某種喜樂的狀態,它含攝了我們所有的生活層面。它是一種工具,能使我們培育清明、警覺的心,並使我們在面臨情境時,無論發生甚麼樣的變化,都能坦然地接納。到最後,禪修的技巧也必須超越 它本身,而那個時候,已無所謂禪修不禪修了,祇是如實地面對罷了。

智能、力量和知識

在精神修煉範疇裡,各式各樣的技巧和學說往往使人感到困惑,而造成困惑的部分原因,是由於我們 沒有清楚分辨智能、力量和知識的差異。

知識是無止境的。現代的科學每年都有新的發現塞滿了圖書館。精神修煉的知識同樣也浩瀚無邊。有 的人可以知道人的過去生以及星球對我們今生的影嚮力,知道其他星球也有生命的存在,或者知道另有更 高層次的意識存在,知道精神治療技巧,以及其它數不完的有關精神修煉的課題。但,知識不是智能。

有天晚上,一位西方比丘跟幾位從小在寮國鄉邨長大的出家人於星空下聊天。他仰望天空,無意中看 到北鬥七星的杓子裡有一顆非常明亮的星。他很驚訝,因為以前從來沒有看過,於是進一步更仔細地看, 發現那顆星正在移動。他終於認出那是顆 Echo 衞星正要通過天空,於是就指給他的同伴看。

他們問:「那是甚麼?」

他回答:「是一顆衞星。」 他們進一步追問:「衞星是甚麼?」

他說:「嗯,這該怎麼解釋呢?你們知道地球是圓的嗎?」

不,他們不知道地球是圓的。於是他從他的袋子裡拿出一支小的手電筒,再找來一個圓形的石頭,開始來段小學程度的示範教學,說明地球是怎麼繞著太陽行走,以及如何以軸心來旋轉的。接著,一般常見 的問題跑出來了,像「我們為甚麼沒有感覺到地球在動」?以及「為甚麼住在底部的人不會掉下去」?到最後,他們雖然很有耐心地聽他講解完星球、衞星,以及眼前的這塊石頭和它們相互的關系,他仍懷疑他們並未真正相信他所說的。

在他們當中有一位老比丘,他是個非常安詳而且很有智能的人,許多人祇要有問題都會向他請教。他 很坦率、純真,對事物不會執著於某些特定想法,也沒有一個自我可保護的妄見,因此,經常處於喜悅和 安詳之中。他能接納生命變化無常的本質,並隨順它的法則。他聳聳肩問道:「所以說,你知道地球是圓 的。可是,這一切的知識究竟對你有甚麼幫助呢?」這位西方比丘當下領悟到,唯有智能,以及培育清明、 離執的心,對於我們的解脫和安穩,才是重要的。

這正像佛陀抓起一把樹葉,然後問弟子們,是他手中的樹葉多或者叢林裡的樹葉多。他接著說道,跟我心中無盡的智能相比較之下,我所教給你們的道理就好比手中的葉子而已。但是,這已足以使人知道怎麼樣達到覺悟,以及止息所有的煩惱。

力量和智能的關系,類似它跟知識的關系。由科學所獲得的力量很巨大而且繼續在擴張中(如徵服自 然的力量、電力和化學的威力,以及核能);經由精神修煉所得到的力量不但驚人而且變化多端。出竅神 游、超能力,以及知心術都經常被提到,是經由精神修煉所開發出來的力量。然而,出竅神游不能止息煩 惱,即使最偉大的精神治療家也終免不了生病或死亡。佛陀本人也祇活到八十歲,這對我們來講是件可喜的事,試想,要是他活了好幾百年也不死,人們對長生不死興趣將更濃厚(虛妄的心緊緊執著衰老的身軀),而不會想找尋解決一切煩惱的智能。

全知甚至全能的力量跟某一些偉大的聖人和修行者有關,因此,很多人期待這就是精神開展的必然結 果。然而,一個人能開發出來的力量是受他過去業力的限制,有些力量乃隨著修行時所獲得的禪定而自然 產生的,有些則是透過特定的練習而增強的。這些力量不但不同於智能,且往往成為內觀和開悟的障礙。 佛法一再強調,禪修時,有所得之心會增強無明,以為有甚麼可以獲得,以及有一個可從這些力量受益的人,一旦無明愈多,煩惱也就愈多。

智能是單純的,它既不是知識也不是力量,祇是跟眼前、當下的情境和諧無礙,既無所得,也無所失。 有智能的人,對身心諸行的變化了了分明,沒有虛妄無明,其生命完完全全地與四聖諦相吻合。從智能流 露出來的喜悅超越所有的知識和力量,它是一種真正內在的祥和與快樂。它不會隨著身心現象的遷流變化而動搖,是一種超越生死的安詳寧靜。

教說的根源

這些教說來自目前東南亞的上座部。西方國家在過去一直很註意禪和西藏的佛教,對於上座部,通常 祇提到它和早期的历史或經典有關。事實上,目前全世界最大的佛法系統,存在於東南亞五十萬出家人和 數百萬在家人當中。

東南亞是印度佛教最先散播的地區之一。種種跡象顯示,在佛世或者佛滅度後幾世紀,佛法就流傳到 東南亞。它興起一段時間之後,摻雜了多神教文化以及婆羅門教的習俗,然後又沒落了。過去幾千年來, 它再度興起,並且已深植於這地區,成為最大的宗教。

這裡所提到的叢林苦修道場和密集禪修中心,在寮國、泰國和緬甸都有悠久的历史,它們各有各的修 行方式。這些道場裡住著當代上座部的大師,他們所教的修行方法都是本於傳統悠久的巴利文經典,並承 襲他們師父的教法再開展出來的。每一支法脈的師父,本於他們的傳承,有如一條新的血管,裡頭流動著 清澈的智能,分別展現法的特殊風貌。

本書裡的佛法在輕松流暢的狀況下娓娓道出,使人自然而然地接近了它,但也很有可能並未完全符合 你的需求。因此,最好找個師父和適當的場所修學。希望本書所提到的各種不同的修行方式,能幫助你找 到一個適合自己的法門。它的多樣性正好提醒了你,條條道路皆通往解脫門,每個人都必須找到最適合自 己的法門。你可以把它當作修行手冊,但要勇於發掘問題,並找一位能幫助你的師父。這些禪修法祇出自十多位南傳的比丘,此外還有更多的師父、更多的方法和傳承。僅此期待它能鼓舞你的修學,並協助你找到 自己真正的道路。

透視迷惘 東方與西方

美國人遐想著,東方神祕的寺廟,香煙裊裊,裡頭住著安詳睿智的佛教僧侶。但是,正如他們本國祇 有少數的基督徒真正了解並奉行他們的宗教,在亞洲也僅有少數的佛教徒真正懂得佛教而在修行的。即使 在佛教僧侶當中,靜坐禪修者仍占少數的比例,也許低於百分之十。其餘的人都在做甚麼呢?他們從事研 究、教學以及宗教儀式等事,而有的祇是無所事事,享受著悠閑的生活。出家僧侶和整個佛教緊密地交織在東南亞的社會、政治和經濟結構當中。在政治和經濟上,僧侶制度使那些想要離開在家生涯的人可獲得社 會的資助。出家人也許扮演著宗教界的學者角色,或者在社會、政治上成為民眾的老師和諮商者。在這個 較大的佛教環境裡,僅有少數嚴謹的修行者,他們由道場和在家人所支持,專心一意地從事心靈的開發和 淨化的工作。因此,就整體而言,雖然南洋國家以及他們的僧侶,並不如西方人所夢想的,是個神聖智能的社會,但其中的確存在著一批少數卻極為重要的僧團,他們真誠地修持佛陀的教法。與環繞在他們周遭的 空洞的儀式化和物質化的社會相對照之下,這些偉大的禪修道場、師父及其弟子們,正是人類淨化身心、 體證無我、獲得智能的可能性的活生生的提醒者。他們是人類覺醒不可或缺的智能寶藏,隨時等著需要的 人們去採擷。

以數量來看,這些禪修和精神修煉中心可算是少數的菁英,但他們對法的宣揚毫不吝惜。他們把佛法 攤開在陽光底下,使任何想學習禪修,從事精神鍛煉的人都可自由自在地擷取,絕不隱藏一絲一毫。禪修 道場從不神祕兮兮地,它總是直截了當地教導人們怎樣修行,而且歡迎人們提出疑問並參與它的訓練活動。 精神修煉是一種很單純的心靈培育的功夫,它使我們的內心無貪、無瞋、無癡,或者使其專註、清醒、安 定和充滿慈悲。禪修是精神修煉的利器,它毫無條件地等著人們去利用。

周邊環境

禪修中心和道場可視為一種特別的教育環境。在佛教的國家裡,心靈的淨化受到高度的尊崇,因此人們會提供特別安排的環境給正在修行的人。首先,他們在食物、衣服及住處等基本需要上,所獲得的供應雖不算豐盛,但也不虞匱乏。至於情感 和社會認同的需求也不成問題,因為彼此價值觀和興趣相近,又共住在一個支持性的團體裡。從心理學的 角度來看,人人都希望他的所作所為被認為是有意義而且重要的,這種需求也可以獲得滿足,因為社會對 出家僧團由衷的支持,並且對其自我淨化的事業表達了無比的敬意。

這些禪修中心和道場的環境除了滿足上述的需求以外,還提供了特別的條件,以便有利於控制心靈、 開發禪定和智能。在裡頭少有說話聲或噪音,用餐樸素簡單,打坐的禪堂空曠寬敞,少有引人分心的擺設, 這些都有助於安定感官,調伏動亂的心。

至於僧團的社交方面也有助於心靈的淨化,周遭都是重視誠實和清淨行為的智者、善知識。大眾以無 貪、無瞋、無癡為楷糢,視慈悲以及關心他人為當奉行並尊崇的美德。在修持上,以保持清醒為要訣,無論內在或外在都要保持和諧並且有耐性,大家重視這些且把它化為常軌。

日常作息既單純且直率,整個僧團組織和外在的訓練使生活更簡樸,你不用再去想接下來的該做甚麼 動作或者如何行持才好,這樣使心能專註在各種不同的禪定練習上,不會有所牽絆。

對西方人來說,一個制度和紀律嚴密的環境似乎和解脫背道而馳的。一位西方比丘敘述這麼一段故事: 「我在寮國一處頭陀行道場住了兩星期後簡直快受不了,從小在一個強調個人和敢於自我表達的文化下長 大,道場清一色的僧服,千篇一律的作息,統統相同的行持簡直令人窒息。我甚至想把橘黃色的僧袍染上 一些綠色或藍色的條帶,或者在缽上畫一些花,祇要能稍有不同!」後來他也體會到,真正自由不在外相 求,而是要從內心發掘。在如此制度化、紀律嚴格及似乎不自由的環境裡卻可找到世界上最自由的生命。

重要的是也要記住,這些道場並非封閉的團體,而是教授佛法的地方。它歡迎外面的人來此修學,親身體會一個真正和諧無私的人類僧團。

紀律和道德

紀律和道德是淨化過程的基本要素,這一點非常重要。盡管西方人排斥紀律和規矩,認為這會妨礙他 們所認定的自由,實際上它們卻是達到內心真正解脫的必備條件。

禪修就是一項訓練。拉瑪那·馬哈希(Ramana Maharshi)也許是過去幾世紀最受尊敬的印度上師。他 就曾經這麼說:

不精進絕不會成功,心靈鍛煉不是與生俱來的,唯有持續不懈者始能獲得究竟解脫。我們一定要不斷 地努力並且保持清醒才會成功。

耐心和毅力

傳統上出家比丘追隨第一位師父至少五年,遵守有規律的訓練是很重要的,因為規律訓練的穩定性有 助於我們觀察生命的變化以及修行本身,避免隨著煩惱打轉或再造新殃。有規律地用功,持續不斷地努力, 對成果無所企求是必備的態度,因為禪修本來就一無所得,沒有甚麼結果可執取的,我們祇不過揭露法的 本來面目而已。

在一個滿月的夜晚,天色剛暗,一位西方比丘抵達一處寮國苦行道場,當時寺內的比丘們正在持誦一 月一次的儀軌和戒條。那個夜晚對他來說意義非比尋常,不祇是因為有儀式以及隨後令人鼓舞的佛法開示 的緣故,而是邨民們會在每月的這個神聖日子供養熱騰騰、又香又甜的咖啡。經過多日單薄的飲食,僅早 上一餐,午後祇能喝水,這杯咖啡可算特別的禮遇,喝下去可使人整夜舒爽地修禪打坐。

他師父的師父也在這個特別的夜晚來看他們。儀式完成後,大家坐在大殿裡等候開示,以及準備享用 擺在五十碼外的甜咖啡。當天晚上所有的人都坐著,既沒有佛法的開示也不準借故離開。大夥兒繼續坐著, 寂靜無聲。他心裡想著咖啡逐漸涼了,焦慮達到極點,但是大家仍然坐著不動。兩個小時過去了,他變得 坐立難安且憤怒,心裡嘀咕著,怎麼不先喝咖啡然後再去打坐呢?又過了一段時間,他的上師眼睛朝四處 掃瞄一遍,並對著他微笑。他禮貌地還以微笑,內心卻對師父忽略大眾權益以及這種無聊的情況感到生氣。 他想著,該有更好的事情可以做,想著又想著,憤怒又憤怒,經過好多個小時以後念頭精疲力竭。他終於 怒氣全消,毫無期待,抬起頭,對師父會心地微笑,師父也對他報以微笑。這好象回到家的感覺。晨曦初 上,他以輕快的心情托缽去,每一個腳步都是在禪修當中。

禪修無須特別找地點,祇須有耐心、遵守戒律,就在當下用功。

修行時,紀律包括正戒和正精進。甚麼是正精進呢?它祇是努力保持清醒,明記當下正在發生的事物, 不分別評斷。這種態度在禪宗裡叫做「無功用行」,即無所求、無所得,遵守紀律,在當下保持清醒。繼 續修下去,內心清醒的品質隨著提升,生活變得輕松無礙,活在明明朗朗當中,內心趨於寧靜、開放。紀 律、精進和耐心是很重要的。

在西方,道德所受到的鄙視比紀律還嚴重。它被視為如同可怕的維多利亞式的社會,企圖想控制我們 的自由,限制我們的發展。

事實上,道德或美好的行為於修行大有助益。在佛法的傳統裡,一些特定的戒律是禪定和智能賴以建 立的基礎。在西方,他們體驗的順序往往正好相反。許多西方人,首先是從他們當前生活和社會狀況領悟 到苦和無法滿足的本質,有些則經由每日所發生的新聞,有些人則經由迷幻藥。他們的體認是從對所有道 德規範完全否定之後產生的,然後透過各種不同的精神修煉和禪修技巧來追尋內心的寧靜和明智。他們終於了解到建立道德的生活方式的重要性,因為它是修行的基礎,有助於去除煩惱、散亂,遠離貪愛和瞋恚。

何謂道德?它又是怎麼產生的?約制自我的道德規範祇是內在道德或智能藉諸文字的近似表達,也是 表達減少自私行為,維持社會安寧和諧的基本方式。殺生、說謊、偷盜等行為來自內心的貪欲、疏離和自 私。形式化的規條用以減少自私的行為,感官的制約則用來避免刺激欲望。

德行的力量是很驚人的,一個總是誠實不虛,修持不害的人,是世界上安靜而有力的燈塔。在佛教的 道場裡,有些修持幾乎完全貫註在戒律上面,尤其是精心設定的二百二十七條比丘戒。嚴格的戒律修持使 人迅速舍離貪欲和自私。完全安頓於誠實和真理的心是很容易產生禪定和智能的。

我們遵守戒律直到成為自然的習慣為止,然後從平靜心靈的智能流露出真正地、豐沛的德行。平靜、 清醒、無所執、不分別計較的心自然充滿美德和慈悲。這是心的自然狀態,因為一旦生出智能就體悟到空 性,知道無我的道理,知道無一物是可防衞的,我們彼此是一體的,無二無別,無人無我。我們借著戒律 創造超乎形式和規條的因緣條件以達到最深的寂靜和統一。

專註與內觀

在智能的培育過程中,有一項心靈的特質最為重要,也是修行的關鍵所在,它就是正念、註意或返觀 自照。要了解我們的生活情形、我們的真正面目,以及我們身心是怎麼運作的,有一種最直截了當的方法, 那就是用心平等地觀察一切現象。這種無分別計較、直接觀察的態度使萬事萬物自然地呈現在我們的眼前。 把註意力擺在當下,使我們愈來愈清楚地看到身心變化過程的實相。

佛法是從已知的現象下手,這個世界是甚麼樣子?不外乎色、聲、香、味、觸、法以及能認識(或識 別)這些現象者。唯有透過毫無揀擇的察覺力,方能使我們透視並了解這個世界的真相。譬如說,當清醒 地在「看」時,並不評價該色塵,而形成好壞、美醜、親疏等概念;不因「看」而引起任何聯想,祇是單 純地註意看的過程、看的本身。概念是隨著經驗產生的,正念是專註於過程發生的當下,而不是用概念反映該事物。要警覺當下以及過程本身,它是認識事物真相的唯一下手處。這種警覺性帶來的醒悟會產生智能, 令苦止息,並達成解脫。培養正念不僅能使我們透視世界的真相和了解煩惱產生的原因,它還有其它的力 量。它令我們遠離執著、瞋恚和無明,讓我們的心時時刻刻保持清醒而純淨。我們的心在那個時刻是冷靜的,因此它對現象界全然註意,不帶評判的色彩。培養正念對我們修行所需具備的心靈要素像精進和禪定一樣,也有平衡的作用。一旦建立良好的正念時,內心便遠離了執著、厭惡和認同,而逐漸消除所有的恐懼,並體會到,一切輪回世間的現象和種種生、住、異、滅的環鎖都是平等一如的,既無所得,也無所失,無褒亦無貶。最後,我們會體驗到,沒有一個實體在獲得甚麼,祇有過程變化的自然法則,空,無我。

佛陀入涅盤前最後的教誨是:「精進不懈,保持正念。」精進並不是要努力去改變事相,而是單純地在 每一時刻保持清醒。就在當下──保持清醒。

慈悲和愛心

佛陀的基本教法可用兩個詞來表達──慈悲和智能。智能就其消極面而言,是內觀透視所有現象的本 質,並且導至內心的平衡穩定。慈悲和愛人則是智能的積極面,它們是對佛法和自然法則深刻體悟之後, 在這世間的流露和展現。

本書裡的修行法強調培育內觀,使慈悲隨著內觀的體驗而自然流露。大部分的大師們都知道,直接體 悟到無常、不圓滿、空性必然會產生慈悲的果實,因此他們的教法都導向體悟身心現象的本來面目。一旦 清楚地看到自己生命的痛苦,對於別人的煩惱也會感同身受,極力為之排解;當這個世界的空幻性展現在 你眼前,解脫的感受愈形深刻,你會自然地和其它的生命分享你的愉悅與慈悲。無所不在的愛來自全然的無私無我,而所有佛教徒的修行都以消除貪、瞋、無明為目標,拔除內心自私自利的根源。培育正念是所有 內觀禪修的基礎,它事實上就是在培養慈悲,因為正念就是讓事物如其本來地存在。無論面臨甚麼情境都 清楚地看著它,沒有分別計較,不受其左右,也沒有自我中心,這是孕育慈悲和智能的基礎。

雖然本書裡的教法強調內觀之道,但在佛教的傳統裡,慈悲和智能是相互並進的……有些師父由內觀 用功,有些則從慈悲下手。在日常行持中直接培養慈悲的念頭和心境是很有助益的。缺乏慈悲的滋潤,智能之道將顯得幹澀而理論化;沒有智能的慈悲又容易流於膚淺或誤導。雖然有時候慈悲和智能好象分開了, 但一定要聯結在一起修行才算完整。

真正的領悟到佛陀個人修行的根本,也是他拿來教化一切追隨者,令一切眾生皆得自由、解脫之道。 凡有助於息滅自私的修行,像仁愛、世間的善行、慈悲觀(這些修行是大部分的佛寺所強調的),或者導 至最深智能的內觀法門都是屬於佛陀修行的一部分。隨著修持的進展,會更清楚地了解到,個人的解脫與 所有眾生的解脫是息息相關,因為若祇追求個人的解脫,即表示仍妄執有一個可以跟別人分開的自我。人們一旦領悟到二元對立的消失以及空性,最深摰的愛將由甚深的智能中流露,並毫不猶豫地展現他的慈悲於世間。

目標、無目標

本書提到了兩種不同的修行態度,大部分的禪修都採用其中的一種。要精進不懈以獲致禪定和開悟。生而為人且能聽聞佛法是很幸運的,不要錯過此難得的機會。因此,要精勤用功。這是一種態度。

第二種態度是,修行本無所得,亦無所求。你愈努力地想求開悟,智能反而不能生起,因為智能不會 從欲望中產生。單純地存在著,放下、觀照,順其自然。就在眼前,就在當下。一切本自現前。

領悟力將隨著禪修而深刻,它使我們開始體驗到,在生死輪回中各種差別表現底下的統一性。心一旦 寂靜了,內在經驗開發了,那些看來相互矛盾,似是而非的理論也變得可以理解和接受。設法求得開悟和 單純地安住於當下同樣能到達目的,祇是各自以不同的形式來展現如何修行。就某一方面來看,我們可以說智能是由禪定和內觀產生的。相同地,我們也可以說,智能是心的自然狀態。常我們舍離蒙蔽我們的習氣、欲望、散亂等,智能就自然產生了。

選擇哪一種修行法就在於個人的根器和業力。對某些人而言,嚴格的師父和嚴厲的規條是適合的,通常這種方法正好對他們內在訓練的缺乏有平衡的作用。而對其他的人,尤其那些以目的為導向的人,他們 較傾向於成就的表現,這時修習放下,祇是單純地禪坐和觀察,對他們慣性的精進追求同樣有平衡之功。

修行的本質無非要保持內心的平衡,用功或不用功,兩者皆可帶來平衡。最後,無論採用何種方法修 行都要舍離,連放下的方法也要舍離。

密集式和非密集式的修行

另外兩種相互比較的禪修法,是密集式和補充它的非密集式。禪修者依個人的需要和生活形態,可以 採用其中一種,或者融合兩種。

非密集的方法註重融入生活的修行方式,在平常的作息裡以自然的步調開發智能。它強調,修行就是 練習存在之道,不需要密集性以及隔離式的用功。這種非密集的方法借著每日的靜坐和自然的警覺,使我 們智能逐漸增長,它並沒有閃燿的內觀,極度的喜悅和高深的禪定。若無密集禪修的輔助,它可能是一種 難以遵循的修行法,因為內觀智能的成長是緩慢的,我們或許會感到挫折。何況在忙碌的生活中要保持警 覺也不是件容易的事,有時候,我們自己的欲望、無聊以及日複一日的痛苦會使我們很難繼續修行下去。 因此,通常要經過很久才能體驗到深度禪定的祥和與高峰。然而,非密集的耐力很大,它所產生的智能是 長久持續且堅定不移的,它可避免對高峰經驗、喜悅,或者過度禪定的執著。因為修行的終極意義是無所 得,也不分時刻──唯有當下,而非密集的修行法就是要達到在每天當中的每個時刻用功。

在特別安排的環境中做長時間密集的禪修,可以快速地培養高度禪修和深刻的內觀智能。在這段密集 的課程裡,有好幾天或幾個月的期間,禪修者每天持續靜坐或經行十五個小時或者更長。當內心趨於平靜, 而且專註力和警覺性加深時,敏銳的內觀智能就產生了。禪修者往往在這段期間經历到劇烈的疼痛、極度的喜悅等各種現象,以及使人分心的情境。譬如說,他們也許見到光或種種景象,感覺全身膨脹或收縮, 或者全身激烈、自然地搖晃。持續的密集禪修常常產生高度禪定和喜樂,並且結合深刻的內觀智能透視諸 法的本質,加深了修行體驗和信念。這種經驗本身極為重要,在禪修結束後,它成為日用當中下工夫的穩 固基石。事實上,有些大師們強調,唯有經過密集禪修訓練,才能透視並且體驗到法的實相,以及到達最 後涅盤的寂靜安詳。

密集禪修法和日常生活中自然的修持法都是佛陀所開示的。這兩種都是有效的修行法,我們西方人現 在有此殊勝的機會領受到它們的精華。兩種方法都能幫助我們使生命和諧,增長智能,舍離執著。一段時 期的隔離修行是很重要的,但無論我們處於何時何地,都是開始和繼續修行的時機。

開悟的要素

要描述修行,七覺支是最清楚和有效的方式之一。它們是心的自然本質,佛陀曾開示,七覺支是適當 的精神修煉所具備的要素。當這些都完全開發了,並且保持平衡的狀態。心就自由解脫了。

七覺支當中有三項是消極性的,它們是定覺支(或一心)、輕安覺支(或內心安詳)和舍覺支(或面 對情境變化內心和諧)。其它三項積極性的是精進覺支(也就是想保持清醒的動能)、擇法覺支(或寂靜地 觀照諸因緣變化)和喜覺支(在修行上流露喜悅和濃厚的興趣)。

第七項是念覺支,也是修行的關鍵所在。這項心靈特質一旦開發了,其它覺支將隨之自然產生。正念 是察覺當下身心的現象,它也有調和其它覺支的功能。

我們可以拿七覺支來審視整個禪修技巧和精神修煉的道路。本書所討論的各種修行法門都可以用七覺 支來考量,有些法門較快速且強力開發精進覺支,其它的則較易培養定覺支或輕安覺支。我們無須在修行 的形式、語言文字和教導的手法上打轉,祇須檢證它們是否能導至七覺支的開發。

一切的法門終必回歸內心,心是所有精神修煉的起點和終點。我們可以檢視哪一種法門開發甚麼心靈 特質,以及它是否有助於各項覺支進一步均衡地發展。假如是的話,就採用它。記住,老是在各種不同的 法門上評議比較,可能會造成解脫的極大障礙。放下一切的爭辯吧!修自己的行,並敬愛周遭的人們。

為甚麼讀寫佛教書籍

在禪修的某段時期,我曾發誓絕不寫任何書。寫書多麼浪費時間!既愚弄自己也愚弄別人!有關佛教、 禪修以及精神修煉的書已經夠多了,但沒有一本能告訴我們真理,因為文字是捕捉不到真理的。

我喜歡把禪修的書籍想成精神修煉的糟粕,然而蛋殼和葡萄柚的皮告訴了我們,它們身邊確實有營養的食物。佛陀的教義對一位雲游的修行者而言,祇不過是真理的蛋殼,他若能善解其意方可獲得寶貝。精 髓不存在於文字,而在於體驗。

這本書──一份記錄、一只指月之指,試著使西方的求道者能了解當代上座部的教法。在過去,大部 分的佛法已經透過刻板的古代經典翻譯被描述出來,但今天它們依然活生生地,經由本書使傳承裡重要大 師們的語言被表現出來。我祇希望這有助於引導讀者們體驗到自己內在的佛法。

本書所談的修持法門似乎相互矛盾而令人困惑。也許在某個章節裡,有位大師闡述了一種特有的修行 法,而下一章介紹的大師卻剛好跟他持相反的論調。把這些似非而是的論點都寫出來,無非要顯示條條大 道都可通往羅馬。讀者們若能體認到,「法」不能從佛教相互對比的形式和技巧中找到,它祇存在於體驗 當中,這時才是真正開始踏上修行的道路了。究竟哪一種法門較好、較有智能,或較快速,不要在這上面多費心思,重要的是,選個法門,找個師父,實際去修。

有一天,一位著名佛教女學者來參訪我的寮國師父。這位女士在曼穀定期教授阿毗達磨和複雜的佛教 心理學。在跟我的師父交談時,她不厭其煩地敘述佛教心理學有多麼重要,以及她的學生因為跟從她學習 而獲得很大的幫助。接著她問我師父,是否同意了解佛教心理學是重要的一件事。「是的,很重要。」我師 父回答道。她面露悅色,再問我師父是否也有學生在研究阿毗達磨。「哦!當然!」「那你教他們從何處 下手,那些書或論著是最好的?」她進一步追問。「就在這裡!就在這裡!」我師父指著自己的心回答她。

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承