英國著名宗教研究專家、社會學家瑪麗·帕特·費舍爾迄今出版了26部有關宗教、女權和種族方面的著作。《親历宗教》一書出版以來,獲得了讀者和專家的一致好評,已經再版10次,成爲有關宗教的經典著作和暢銷書。

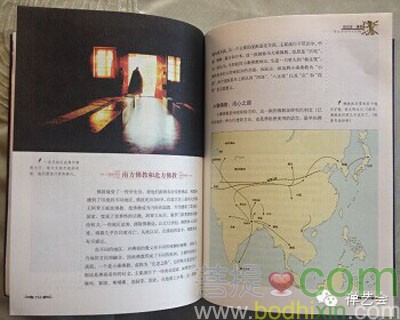

在不同的地區,對佛祖的教義有不同的理解和解釋,同時與當地的文化相融合,因此佛教形成了不同的派別。主要的有兩大流派,一個是小乘佛教,或稱「長老之路」,它的特點是忠實於據說是佛祖親傳的經文,主要流行於一些南亞國家,如斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、老撾等,因此,從地理上分類,這一派別稱爲南方派。另一個主要流派是北方派,主要流行於尼泊爾、中國、北韓、蒙古和日本。這一流派被稱爲大乘佛教,意思是「巨輪」,這一派認爲,與刻板的小乘佛教相比,它是一只更大的「救生筏」,能把更多的人帶離輪回的苦海,因此這一派也稱小乘佛教爲「小輪」。兩個流派基本上都認同「四諦」、「八正道」以及「業」和「涅槃」等主要教義。

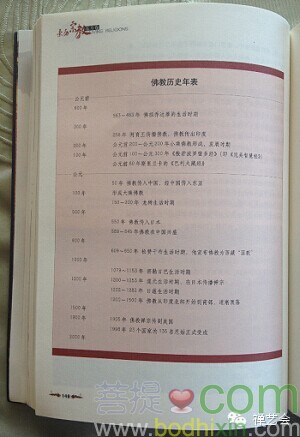

公元五十年,佛教由印度傳入中國,吸收、融合了一些道教的思想,從中國傳到北韓、日本和越南。此後,根據一些历史資料記載,公元五世紀,印度高僧達摩來到中國,從南方來到一座北方的寺廟,據說他在那里整整面壁九年進行冥想,最終獲得覺醒,創立了佛教的另一個分支:禪。「禪」源自梵語「禪那」,是一種瑜伽冥想的高級狀態。但也有一些學者對這一分支的起源和創始人存有爭議,認爲達摩的故事並沒有历史根據。

今天,大乘佛教常常用「四大誓約」來表達個人獻身佛法的決心,它是公元六世紀由中國天台宗的創始人天台大師總結的:

生命無數,我立誓拯救每一個;

障礙無數,我立誓清除每一個;

拯救人的教義無數,我立誓學習每一個;

佛陀是最高境界,我立誓那是我的惟一目的。

(眾生無邊誓願度,煩惱無盡誓願斷,法門無量誓願學,佛道無上誓願成。)

禪宗宣稱對佛法要直接體驗,心心相授,這樣才能保存佛祖教導的本質。它放棄了經文、佛陀和菩薩,主張訓練以直接的本性感受佛,即「佛性」或「空」。

禪宗打坐是修行的主要辦法,通過打坐練習直接體驗潛在的佛性。禪宗六祖曾這樣說過:「坐下,意味著得到絕對的自由,外部的物體不再引起人思索,進行冥想意味著認識一個人最初的本性」。

如果內心平靜,一個人的行動就會變得自然純粹。禪宗老師教導學生要相信人的自然本性,因爲它正是人內在的佛性。據說,兩個開悟後的禪宗和尚,曾經裸體在樹林里狂奔、在石頭上信筆書寫,表現出狂喜的神態。

另外,禪宗所強調的自然也具有控制的一面。在書法藝術中,最完美自然的筆畫,是把全身的力量凝於筆端後一氣呵成,只有經過數年嚴格訓練的書法家,才能達到這種境界。每時每刻都做到全心全意,倒茶時只感受到茶,這是一種簡單的存在,但是每個人要經過學習才能達到這種狀態,這樣不論我們在做甚麼,畫畫、倒茶或只是簡單的呼吸,我們都能從中感受到「生命的本性」。

禪宗修煉的目的是開悟,體驗所有的存在合爲一,修煉者會突然認識到世界正是自我,正如一位禪宗大師的詩:

月亮還是那一個月亮,

鮮花還是那些鮮花,

可是,我所見的一切,

都已在我的本性之中。

這樣,生活的每一刻都是珍貴的,都是空的。

佛祖關於佛教的教導,遠沒有他的其他教導那樣廣爲人知,實際上,關於如何矯正社會的弊端,佛祖做過許多論述。他從沒有發動過任何「聖戰」,因爲他主張非暴力:恨永遠不能消滅恨,只有愛能夠消滅它,這是一個永恆的法則。一個母親爲保護自己的孩子不惜犧牲自己的生命,對世界要有母親般無限的愛,讓個人的無限之愛遍及世界。

因此,佛教徒常常是主張非暴力的社會活動分子,他們主張維護和平,致力於解決不公平、壓迫、饑餓、虐待動物、核試驗、戰爭和環境污染等社會問題。E·F·舒馬赫曾經提出「佛教經濟」的概念,提供生活簡單,人與人真誠、和諧的相處。

來源:禪藝會

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承