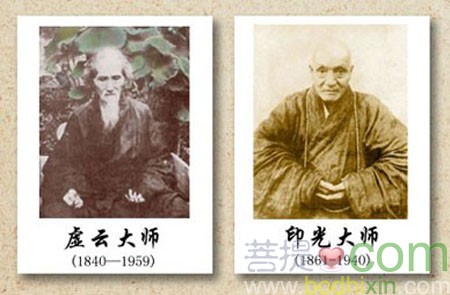

參考各方資料,印光大師在法雨寺講《彌陀便蒙鈔》之確切年月,乃光緒二十三年夏,適值禪宗泰鬥虛雲和尚行腳雲游至南海普陀朝禮觀音菩薩道場,就此因緣二位高僧以宿世願力得以相遇。一位是淨土宗的祖師,一位是禪宗的祖師,二位的相逢有其不可思議處。

關於二位高僧的相逢,印光大師在其文鈔中未曾述及。而虛雲和尚在《壬辰一九五二年十二月廿一日講於印光大師生西十二周年紀念》中雲:「回憶我第一次與印光老法師相見,是光緒廿年在普陀山,那時是化聞和尚請他在前寺講《阿彌陀經》。」又在《印光大師畫傳序》中雲:「清光緒二十年,餘在普陀山。法雨寺化聞和尚,敦請印光大師講經,得與識面。」

據虛雲和尚的回憶,似乎是在光緒二十年與印光大師相識,並且是在普陀山前寺之普濟寺講經。但又據《虛雲年譜》雲:「光緒二十年甲午五十五歲,仍在翠峰茅蓬研究經教。」

又雲:「光緒二十一年乙未五十六歲,揚州高旻寺住持月朗到九華。稱今年高旻有朱施主法事,連舊日四七,共打十二個七。赤山法老人已回寺,仰諸位護持常住,都請回山。將屆期,眾推予先下山。至大通荻港後,又沿江行,遇水漲,欲渡。舟子索錢六枚,予不名一錢。舟人逕鼓棹去。又行,忽失足墮水。浮沉一晝夜,流至採石磯附近,漁者網得之。喚寶積寺僧認之,僧固赤山同住者。驚曰:『此德清師也。』畀至寺,救蘇。時六月二十八日也。然口鼻大小便諸孔流血。

「居數日,逕赴高旻。知事僧見容瘁,問:『有病否。』曰:『無。』

「乃謁月朗和尚,詢山中事後,即請代職。予不允。又不言墮水事,只求在堂中打七。高旻家風嚴峻,如請職事拒不就者,視爲慢眾。於是表堂,打香板,予順受不語。而病益加劇,血流不止,且小便滴精,以死爲待。在禪堂中晝夜精勤,澄清一念,不知身是何物。

「經二十餘日,眾病頓愈。旋採石磯住持德岸送衣物來供,見容光煥發,大欣慰。乃舉予墮水事告眾,皆欽嘆。禪堂內職不令予輪值,得便修行,從此萬念頓息。工夫『落堂』,晝夜如一,行動如飛。

「一夕,夜放晚香時,開目一看,忽見大光明如同白晝,內外洞澈,隔垣見香燈師小解,又見西單師在圊中,遠及河中行船,兩岸樹木種種色色,悉皆了見,是時才鳴三板耳!

「翌日,詢問香燈及西單,果然。予知是境,不以爲異。

「至臘月八七第三晚,六枝香開靜時,護七例沖開水,濺予手上,茶杯墮地,一聲破碎,頓斷疑根,慶快平生,如從夢醒。自念出家漂泊數十年,於黃河茅棚,被個俗漢一問,不知水是甚麽?若果當時踏翻鍋灶,看文吉有何言語?此次若不墮水大病,若不遇順攝、逆攝,知識教化,幾乎錯過一生,那有今朝。因述偈曰:『杯子撲落地,嚮聲明瀝瀝;虛空粉碎也,狂心當下息。』

「又偈:『燙著手、打碎杯,家破人亡語難開;春到花香處處秀,山河大地是如來。』」

又雲:「光緒二十二年丙申五十七歲夏,至鎮江金山寺過戒期,大定老和尚留住過冬。光緒二十三年丁酉五十八歲,由金山往朝狼山,禮大勢至菩薩回。被道明和尚請到揚州,助理重寧寺。四月,通智法師在焦山講《楞嚴經》,聽眾千人。命予講偏座,講經畢,別眾下山。予以生而無母,未見慈容,僅於在家時睹真儀耳!每思之,輒覺心痛。夙願往阿育王寺禮舍利,燃指供佛,超度慈親,遂往寧波。」

以如上明文可證明,虛老之「光緒二十年」,蓋老人記憶之誤耳!原以光緒二十年時,虛老仍在九華翠峰茅蓬研習經教。直到光緒二十三年,虛老才至寧波阿育王寺禮佛燃指,其在寺中拜舍利,延留甚久,其至普陀亦當在是年。

虛老之《禮舍利塔偈》雲:藥王夙世自焚身,奉獻如來授記因;三善覓來何所德,假名一指敘功勛。

虛雲和尚至普陀山之事,有詩爲證。如《普陀山奇峰宿雨二首》雲:峭壁奇峰一抹煙,淡雲微雨浸遙天;隔林石澗添幽咽,似答山僧不二禪。西風颯颯雨蒙蒙,室冷禪枯意自同;驀地一聲來枕畔,閑情吹落萬山中。又如《普陀佛頂山》雲:倚杖閑看落日斜,回光萬道鬥奇花;天孫應是無聊賴,織就雲章襯晚霞。春花秋月不關情,夕照翻疑夢里驚;赤白青黃描寫盡。天孫縱巧織難成。

虛老離普陀隔年後,又作《寄普陀法雨經樓印光法師》詩雲:「愧無健筆寫青天,底事由來記不全;況值秋風驚晚樹,料應寒月伴枯禪。挑燈夜擁生公榻。對座時談寂子篇;遙憶普陀經隔歲,黃花開遍寶樓前。」

總之,虛老與印光相識之時,是虛老在高旻禪堂悟後的事了。亦是印老六載閉關前之時的一次晤面。

關於二老曾經的一次晤面法緣,印老在其《文鈔》中只字未提,而虛老卻對印老留下了紀念文字。今附虛老對印老的紀念文章如下,饗來人。

《壬辰一九五二年十二月廿一日講於印光大師生西十二周年紀念》文:

今天是印光老法師生西十二周年紀念,各位都是他的弟子,在這里聚集一堂,飲水思源,追念師父。在佛法的道理上,師是法身父母。紀念師父,便是對法身父母的孝思,較之世間小孝,更有意義。

回憶我第一次與印光老法師相見,是光緒廿年在普陀山。那時,是化聞和尚請他在前寺講《阿彌陀經》。自從講完了經,他便在寺中閱藏。二十餘年,從未離開一步,只是閉戶潛修,所以他對教義極深。他雖深通教義,卻以一句「阿彌陀佛」爲日常行持,絕不覺得自己深通經教,便輕視念佛法門。

佛所說法,無一法不是療治眾生的病苦。念佛法門,名爲阿伽陀藥,總治一切病。但無論修何種法門,都要信心堅固。把得住,行得深,方能得圓滿的利益。信心堅固,持咒可成,參禪可成,念佛可成,都是一樣。若信根不深,只憑自己的微小善根,薄學智慧,或記得幾個名相,幾則公案,便胡說亂道,談是論非。只是增長業習,到生死關頭,依舊循業流轉,豈不可悲!

各位是印光老法師的弟子,今天紀念他,便是紀念他的真實行持。他腳踏實地的真修,實足追蹤古德。他體解《大勢至菩薩念佛圓通章》的深理,依之起修,得念佛三昧;依之宏揚淨土,利益眾生,數十年如一日,不辭勞瘁,在今日確實沒有。真實修行的人,不起人我分別見,以一聲佛號爲依持。朝也念,暮也念,行也念,坐也念,二六時中,念念不忘,綿綿密密。功夫熟處,彌陀淨境現前。無邊利益,自可親得。只要信心堅定,心不堅萬事不能成。若今日張三,明日李四,聽人說參禪好,便廢了念佛的工夫去參禪。聽人說學教好,又廢參學教。學教不成,又去持咒。頭頭不了,賬賬不清。不怨自己信心不定,卻說佛祖欺哄眾生。謗佛謗法,造無間業。

因此,我勸大眾,要堅信淨土法門的利益,隨印光老法師學『老實念佛』,立堅固志,發勇猛心,以西方淨土爲終身大事。參禪與念佛,在初發心的人看來是兩件事,在久修的人看來是一件事。參禪提一句話頭,橫截生死流,也是從信心堅定而來。若話頭把持不住,禪也參不成。若信心堅定,死抱著一句話頭參去,直待茶不知茶,飯不知飯。功夫熟處,根塵脫落。大用現前,與念佛人功夫熟處,淨境現前,是一樣的。到此境界,理事圓融,心佛不二,佛如眾生如,一如無二如,差別何在?諸位是念佛的,我希望大家以一句佛號爲自己一生的依靠,老老實實念下去。」

《印光大師畫傳序》文:

「清光緒二十年,餘在普陀山。法雨寺化聞和尚,敦請印光大師講經,得與識面。講經事竣,大師即在寺閱藏,历二十餘年,日對一編,足不出戶限,故諸經之奧,靡不貫通。日常行持,抱定一句南無阿彌陀佛,蓋因深通教義故益重視念佛法門。

「佛所說法,無一法不是療治眾生之病苦,念佛法門,名爲阿伽陀藥,總治一切病,但能信心堅固,願行深切,決定得到圓滿利益。如大師之真實行持,腳踏實地,禪講兼通,而歸宗於淨土,昌明大法,密護諸宗,常以諸惡莫作,眾善奉行,敦倫盡分,閑邪存誠,深信因果,老實念佛等語教人,不標新,不玄奇,所謂道在平常日用間,其一生之功行事跡,及本身成就,昭昭在人耳目,不待餘之饒舌也。

「茲者,其弟子靈岩妙真和尚,及了然、德森、廉音、如岑諸法師,周孟由、吳穀宜、費範九、袁伯庸、竇存我、游有維眾居士,爲紀念大師,傳播遺教,以宏揚淨土,特聘滬上名畫家唐雲、孔小瑜,合作大師畫傳廿五幅,每幅之後,系以略傳,分請名書家書寫,由靈岩山寺制印成冊,廣爲流通。竊以歸依佛祖,要假型儀,即像道存,借起信願。

「蓋凡心陋劣,未能觸途成觀,正法之時,已因見相而發心,象季之中,更須見像而造福。昔阿難白佛言:我見如來三十二相,勝妙殊絕,形體映徹,猶如琉璃,是以渴仰,從佛剃落。以此觀之,阿難佛弟,尚觀勝相而發心,況凡愚者乎!吾國各宗历代祖師,都有畫像、或塑像流傳,然未若今此畫傳,以生華之筆,用色彩寫真,將大師一生事跡,躍然表現於紙上,是亦現代藝林之大觀,而我佛門之盛事也。

「大師弟子遍寰宇,多服膺其教言,而未親其道範,今有此畫傳流通,使天下後世,永得瞻仰,如同親炙,則大師之遺教,亦永垂不朽矣!惟願諸仁者,由影得心,由心得道,聞畫說法,共證真常,同生淨土焉!

「時在癸巳十月虛雲謹序。」

虛老的字里行間,流露出了對印老的仰慕與贊嘆,可見其生平僅有的一次晤面法緣,給彼此都留下了深刻的印象。彼此雖則各立門庭,實乃璧聯珠合,共同力挽狂瀾,匡扶正法。印老盡畢生精力,力弘淨土、密護諸宗,特別是力挽禪門流弊,導一切人回歸淨土,了脫生死。虛老亦是力扶宗門,而又處處在禪林另辟念佛堂開方便門,慈悲導引行人念佛求生西方。二老弘揚的法門有異,但維持法門之心則同。可謂「若要佛法興,除非僧贊僧」,二老是最好的榜樣與糢範。

作者:昌蓮

來源:《寒山寺》2008

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承