〖心與見地 合一 的口訣〗

輪回與涅槃一切現象的泉源,

是心的本性——空、明亮,

包含一切,廣大如虛空。

當你來到這如天一般廣大的境地,

在它的開闊中歇息,就安住在那開放中,

與那天空般廣大的境地融爲一體:

自然的,你會越來越放松在這境地之中——

妙哉!

如果能成就

此心與見地合一之方法,

你的領悟自然會廣大。

而如同太陽在虛空中自由的照燿,

你的慈悲亦無誤照燿一切未成就之眾生。

——頂果欽哲仁波切

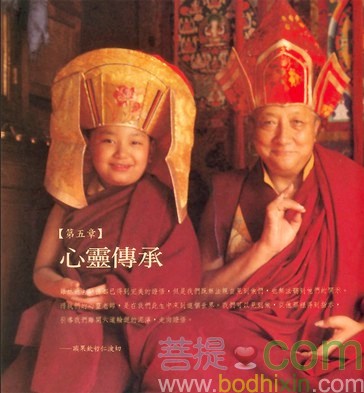

憶念上師的上師—偉大的頂果欽哲法王

—瓊英.卓瑪配唱

關於慈悲

自無始以來,我們無數的生命中,每一次都必定有父母。所以說,每一個眾生都曾經當過我們的母親或父親。每當想到這些曾經是自己父母的眾生,長久以來,無助地在輪回中流浪,就像是迷了路的盲人一樣,我們不得不對他們生起極大的慈悲。但是光有慈悲是不夠的,他們需要實際的幫助。但是只要我們的心還受執著的囹圄,就算給他們食物、衣服、錢,或者單純的善意,最多也只能帶給他們一種暫時而有限的快樂。因此,必須尋找一種方式,讓他們能夠完全從痛苦中解脫。而唯一的方式,就是踏上心靈之道,先轉化自己,才有能力轉化他人。

慈悲應該是沒有偏見的對待所有眾生,不去分辨誰是朋友,誰是敵人。應該持續在心中保持這種慈悲,所做的任何正面行爲,即使只是獻出一朵花,或者念誦一個咒語,都應該加上一種希望,願所有眾生,沒有例外的,都能夠因此行爲而得到利益。

過去時代的偉大老師們認爲,最珍貴的開示就是空性和慈悲的無二無別。他們培養慈、悲、喜、舍四無量心,而幫助他人的能力,毫不費力地自然從這四無量心中現起。因著對所有眾生慈悲的動機,我們應該在心中堅定地發願,爲利益一切眾生而證悟。沒有這個發心,我們的慈悲只不過是真正慈悲的劣質仿冒品。據說:「祈願他人快樂——即使是想危害我們的人——是完全快樂的泉源。」當我們最後到達這個境界時,對所有眾生的慈悲就會自然現起,完全無需造作。

非常重要的一點是:我們必須全力專註去完成爲他人成佛的承諾,直到我們清楚地看到平凡生命中的一切活動是多麽了無意義且充滿無謂的困擾。眾生在這艱困時代中退化的狀況,不免令我們撼動而悲傷,而在心中生起一種強烈的決心,要從娑婆世界中解脫出來。如果這樣的態度真正生根,大乘佛法的功德和成就絕對會從中生長。但是,如果從娑婆世界解脫的真實決心沒有深深種植我心,我們的佛法修行就沒有辦法真正完整地發展。

所有眾生都同樣希望快樂,不希望痛苦。我和他人之間的重大差別就只在數量上——我只有一個人,而他人無數。所以說,跟無量其他眾生的快樂和痛苦相比,我個人的快樂和痛苦是完全微不足道的。真正重要的是其他眾生快樂還是痛苦,這就是決心達成證悟的根基。我們應該希望他人快樂,而不是自己,尤其應該希望那些我們認爲是敵人,以及對我們不好的人能夠快樂。不然的話,慈悲有何用?

妄念

我們平常稱爲「心」的其實是迷惑的心,是執著、憤怒和無明攪起的念頭所形成的混亂渦旋。這個心不同於證悟的覺知,這個心永遠不斷的被一個接一個的妄念帶走。仇恨或執著的念頭隨時可能因爲偶然遇見仇敵或朋友而毫無預警的突然生起。如果不能用正確的對治立即徵服這種念頭,會快速生根繁殖,加強心中仇恨或執著的慣性主導位置,增添更多業力的烙印。

但不論這些念頭有多麽強烈,它們畢竟只是念頭,終究會消逝於空性中。當你認識到心的本性,這些似乎隨時在出現於消失的念頭再也無法欺騙你。就如同雲會形成、停留片刻,然後又消失於天空中,同樣的,妄念生起、停留片刻,然後又消逝在心的空性中。事實上甚麼都沒有發生。

當陽光照到水晶,彩虹般的光會出現,但這些光並不具有能被抓住的實質。同樣的,所有的念頭呈現出無限的樣貌——虔誠、慈悲、害人之心、欲望——但它們完全沒有實質的存在。這就是佛陀的心。沒有任何念頭不是空性。當念頭生起的那一剎那,如果我們能了解念頭的空性,它們會消逝。執著與仇恨永遠無法打擾自己的心,迷惑的情緒自動瓦解,不會累積負面行爲的業,也不會有苦。

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承