Namotassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa! (三遍)

禮敬彼世尊、阿拉漢、正自覺者

對於那些放逸的人,死亡和地獄是非常接近的。

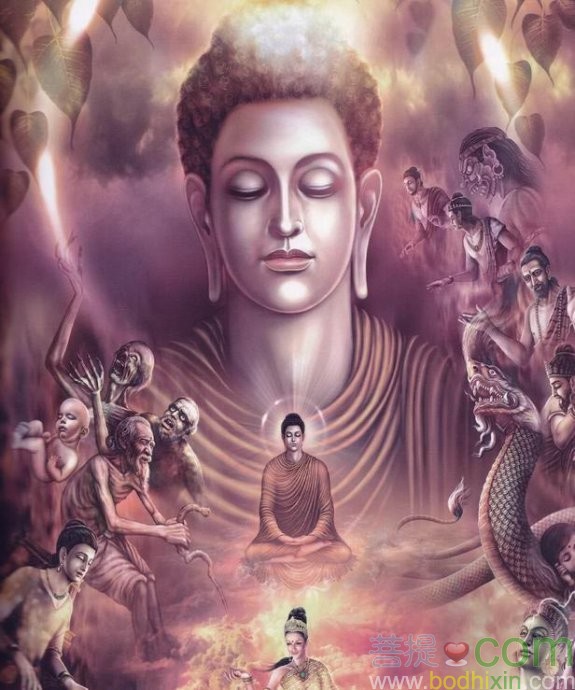

五、天神蘇伽馬對死亡的悚懼感

在佛陀時代有一個天神叫蘇伽馬,他和一千名天女在天界快樂地生活著。

一天,蘇伽馬正坐在南達納樹叢的一棵樹下,他身邊圍繞著五百位天女,其他五百位爬到樹上,邊唱歌邊把樹上的花朵散落下來,在樹下的天女,收集花朵做成花環給他,天女們都在非常快樂的唱歌和跳舞。

可是突然間,樹上的天女停止了歌唱,周圍一片寂靜,蘇伽馬好奇的向上望,看到樹上是空的,五百位蘇伽馬的女伴就那樣消失了[2]。蘇伽馬想要知道她們去了哪里,他用天眼發現到她們已經突然死亡,並立刻投生到了阿鼻地獄。

要小心,不要放逸,不要縱容於欲樂,假如在那時刻死亡的話,你可能會墮入大地獄。

人們感到快樂,可是那是不善的,人們都認爲他們所喜歡的就是好的,他們所不喜歡的就是不好的,分辨好與壞並不是依據喜歡、不喜歡的。

我曾經向一位德國的女子問了這樣的問題:

「你喜歡唱歌嗎?」她回答我:「哦,那當然。」

「你喜歡玩鋼琴嗎?」「哦,當然。」

「你認爲那是善的嗎?」「哦,那是善的,我喜歡它。」

她認爲喜歡的就是好的、善的。好與壞、善與惡,並不是依據我們喜歡和不喜歡的。善,在一切時刻都是善的;惡,在一起時候都是惡的。所以,欲樂在瞎子的眼中是好的、美麗的。

對於天神,也有愛別離苦。

蘇伽馬感到非常痛苦、極度憂傷,在那時一種警覺的意識,在他心中生起,他仔細觀察自己的壽命,發現他自己和其餘五百位天女會在7天內死亡,他們也將會投生到同一個地獄。

對於蘇伽馬,是與五百位心愛的天女分離時,所生起的憂傷比較強?還是當他看見他與其他伴侶,很快將會在同一個地獄受苦所生起的憂傷會比較強?當然是後者。

縱然,不知道甚麼時候我們將會死,我們應當省思生命的真相—-死亡,我們應該以佛陀所教導的方法來省思:我的死亡是必然的,我的生命卻是不定的,我肯定將會死,我的生命將會以死亡結束。

每天早上起牀時,你應該省思;

每天下午,你應當省思;

每天傍晚和晚上睡覺之前,你應當做出這樣省思。

這對於我們是非常有自助的力量及有利益的。即使我們在日常生活中,每當我們記起、每當我們空閑的時候,我們都應當省思於死亡。假如我們能夠這樣的省思,它能夠幫助我們在生活中能夠做更多善行以及能夠避免不善行。

蘇伽馬知道他和其餘的五百位天女將會在7天內死亡,當他知道自己必會死亡的時候,爲他自己而感到痛苦,極度的憂傷在他心中生起,恐懼於地獄之苦是多麽的深,以及令他感到害怕,而至一種悚懼感立刻在他心中生起,受到這種悚懼感的推動以及在極度恐懼之下,蘇伽馬去見佛陀以便得到安撫和幫助。

在佛陀面前,他誦出了以下的偈頌:

一直感到恐懼的是這顆心,

這顆心總是在擾動不安與未生起的問題以及已經生起的,

假如存在著從恐懼中釋放之處,

請向我開示。

縱然,天神通常都是非常快樂的,蘇伽馬現在感到焦慮與害怕,他的恐懼非常可怕並且持續著,以至他說出這番話。一直感到恐懼的是這顆心,這顆心總是在擾動不安,他關註已經生起及未生起的問題。在這里已經生起的問題是指他那五百位天女,突然死亡以及令人震驚的投生之處。未生起的是更大的問題,就是他自己的死亡已經逼近。而且會與他的伴侶投身到地獄。受到一種悚懼感的激勵,他請求佛陀開示解脫的方法。

佛陀給予蘇伽馬禪修指示,以便讓他得到安撫。天神的悚懼感是多麽的強烈,以至在聽了佛陀所給予的指示,他及他的伴侶們透徹理解佛陀的開示,並且就在那時刻他們證得入流果,成爲入流聖者。他們完全從四惡道的痛苦中解脫出來,道智祛除了能令他們遭受任何一道痛苦的煩惱。

我們可以理解到:蘇伽馬擁有很多可以令他到大地獄受苦的不善業,由於悚懼感生起,見了佛陀之後證得了聖道與聖果。因此,我們可以說,他擁有令他證得聖道與聖果的善業。

你們也是一樣,都擁有很多令你們墮入四惡道的不善業,假如,你們放逸懈怠的話,四惡道將會再成爲你真正的家。假如,你能夠像蘇伽馬那樣生起警覺的意識,假如你們禪修,可以令你們證入入流果的善業將會帶來果報。

即使是我們的提婆達多尊者,他已經圓滿了巴拉蜜,使他有能力修習神通,他也能修得很好,他的定力是很強的,不止是一種神通,五種神通他都能證得,還有,他也是正在修習巴拉蜜,以便成爲辟支佛的人。可是由於他的自大、自我,他累積了不善業,導致他現在在地獄受苦。

因此,這是我們必須思慮到的。

根據佛陀的教法,我們是因爲善業而出世,因爲在人間出世的是善業。在我們出生之後,善業和不善業都會帶來他們的果報。根據佛陀的教法,在每一個人的背後有兩支箭在跟隨著我們,一支是善的,另一支是不善,假如,你現在做善行的話,在兩支箭之中善之箭就有機會射中你。假如,你做不善行的話,不善之箭將會射中你。就如蘇伽馬正在享受欲樂,不善之箭正要射他,然後他轉換方向,善之箭就射中他,而他證得入流果。所以要小心,問自己我想要哪一支箭?

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承