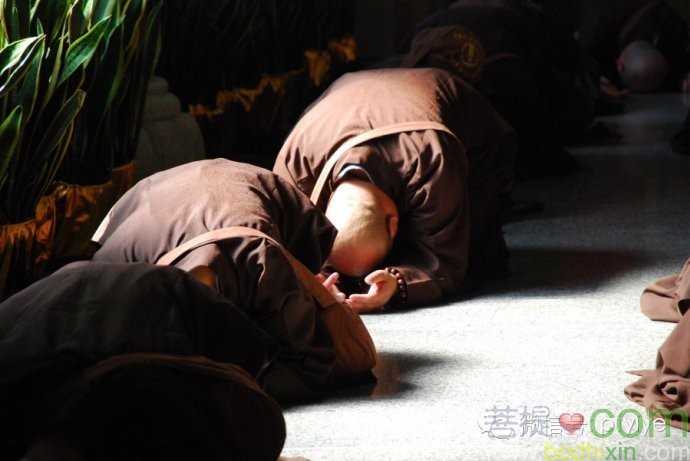

修定本身雖並不就是佛法目的的完成,但它是一個有力且不可或缺的助緣。由散亂心所生出之智慧,像是風中搖曳的燭光,忽明忽滅,很難充分地發揮洞察與離執的效力。我自己本身就有過親切的體驗,可舉出來供大家參考。

幾年前在大覺寺,我經历過一次學法過程中的突破,而其中一個很重要的助緣就是修定。那時由中國來了一位法師,在大覺寺舉行灌頂,傳的是密宗中的淨土法門。灌頂後約有十人每晚均在大覺寺共修,專心一志地持念密咒。經過約二十天後,師兄弟們均修成了。沈家楨居士就自動提出要連續六周主講白教的「大手印願文」。這六周的聞法受教,可以說是改變了我的一生。願文把大乘佛教的心要皆濃縮在一頁的文字中。透過大成就者的「文字般若」和沈老輕松自在的講述,使我體會到了一種法喜。而且不是因修法或讀經才有法喜,而是坐在辦公室裡自然就由心中湧出的喜悅。六周後我知道一種新的生命已在我身上長成了,而且我也開始知道這世上真有一種東西,叫作「法眼」。

後來我回想這件事的前因後果,發現這前二十天的修定,是使我對佛法有所突破的有力助緣。如沒有這二十天的修行而使自己的心變得敏銳有力,今天的我對佛法極可能仍只停留在「知解」的層次,而不能親自體會到法味。

故修定是一個人訓練自己心的力量的方法,且能直接有效的提升四念處修行中的離執力。一個人如果只修四念處而不修定,通常較常遇到的困難就是慧力(洞察力)是增長了,但整體的心之意志力仍然不夠;煩惱的確是減輕了,但仍不能使自己的身心調伏而產生向解脫道的巨大轉變。故通常由念處法門下手者,最後一定會發現仍需要增益自己的離執力而去修定。至於由「定」下手,最後會不會發現自己仍需要修四念處,就很難說了。因為由四念處本具之洞察力去發現自己仍需要增益離執力,是十分自然的。但由修定而生的離執力是否能看出自己仍需要其他的東西,就會隨不同的根器及因緣而有不同了。大半是要靠外在的因緣,修行人才會發現自己原來仍缺少另一種心之訓練。

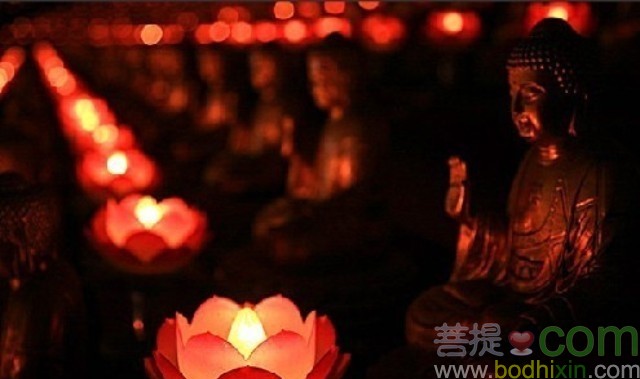

換句話說,如果沒有佛出世,今天的印度修行人極可能仍會在四禪八字的圈圈中打轉,而不知道有直觀身、受、心、法的這一個四念處修行法。由此我們也就更能了解為甚麼佛教徒會如此珍視佛及佛說過的話了。真正了解佛的教法的人,倒不一定會對佛陀有甚麼權威崇拜的心理。但他會深刻地了知佛的出世及說法,在世間到底是有如何珍貴的一種殊勝意義,而自然地會對佛及佛經有一種無上的敬仰。

修定的原則有三,就是放松、集中與有恆。修的時候不要想太多,要能把甚麼初禪二禪,十地賢聖的思想通通放下。放不下,心中就會老是擔心自己目前的情形而造成緊張。不能放松就無法集中,也就無法得到心之鍛煉的效果。要把一切的企圖心都放下,連想放松、想集中的念頭都沒有才行。平時研究理論,可以有很多思考,而修定時卻不可再去想它。無論是靜坐或持咒、念佛,方法要很簡單而不可太複雜,太複雜反而不能集中。最好要能發揮四念處活在當下的原則,簡單到念就只是念,卻連「佛」的觀念都沒有。打坐就只是在「呼吸」,甚麼開悟解脫,成道證果,想都別去想它。能這樣,修定就會很輕松,也會令人感到法喜,修行人也自然就會有恆地做下去。

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承