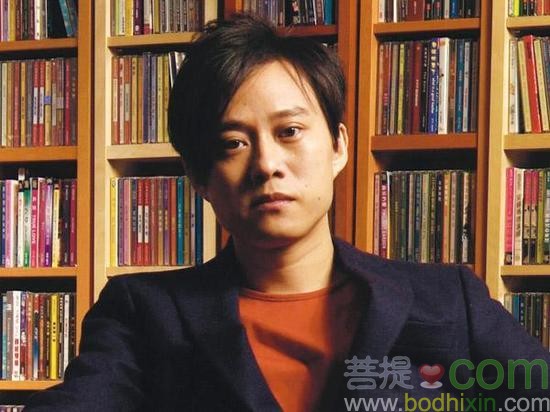

晴朗的下午,與林夕約會在他的半山複式大宅裡,居高臨下,鳥瞰建築林立的維港兩岸。

像早已認識了的朋友一樣,如閑話家常的訪問,就在無敵海景、祥和佛像、《心經》中開始。

愛上中國文學

環顧林夕家裡堆滿了的文學書籍,問:「為何喜歡中國文學?」

「應該是因為周夢蝶。」一直喜歡英文的林夕,讀中三時,在《突破》雜志看見周夢蝶的詩,「周夢蝶是臺灣一位很潦倒、信佛的詩人,出版了三本詩集,但主要的還是《還魂草》和《孤獨國》,當時《突破》載了《還魂草》中的《菩提樹下》。」

誰是心裡藏著鏡子的人呢?

誰肯赤著腳踏過他的一生呢?

所有的眼都給眼蒙住了

誰能於雪中取火,且鑄火為雪?

在菩提樹下,一個只有半個面孔的人

抬眼向天,以嘆息回答

那欲自高處沉沉俯向他的蔚藍……

──菩提樹下

《道德經》中「上善若水」的道理:「能如水般,甚麼形狀都可以,我在商臺從來不爭,名銜只轉過兩次,不要求升職,不要求加薪,甚至逆境時減人工也一樣可以,還說不如由我先減。」

林夕認真地說:「學問,是來自對這個世界充滿好奇心。世界太大了!有好奇心,才能源源不絕地不斷創作。如果生活在這個世界上,卻對這個世界失去好奇心,實在很可悲!」

影嚮林夕的人

「黃沾。」沾叔是林夕的好朋友,也是學佛途上的帶路人:「黃沾經常跟我說:『你行的路,不用自己選擇的,自然有緣要你如何去行』,也經常叫我看《金剛經》,但當時看不入,覺得好悶。他為人豁達,當年由大屋搬小屋,環境狹窄了很多,書堆在大廳之中,我去看他,他仍然開懷地哈哈大笑,說:『真好!看!我活在書海中啊!』他不久便說:『放下自在』,當年覺得說說很容易,做到很難。現在,漸漸學習去做。最近,才決定放棄購入有上會負擔的貝沙灣六期八座。賺錢機會放下了,壓力也放下了,換來自在。」

佛法從苦中悟

自學多聞的林夕,在沒有皈依師父之下,自行成為佛教徒。這條學佛的大道上,除了黃沾指引之外,就是林夕自己,從人生的苦之中悟出來的。

林夕說:「1998年,我解決不到失戀的問題,這個苦太重了!當時所知的佛法很淺,不過是人人掛在口邊,寫得出,也未必解得出的『色即是空,空即是色』。適逢王菲正在離開竇唯,竇唯又發表了很多很難聽的說話,王菲要開碟,我便想在歌詞上開解王菲,也開解自己,其中一首是『百年孤寂』。」

大雨曾經滂沱 證明你有來過

可是當我閉上眼 再睜開

只看見沙漠 哪裡有甚麼駱駝

背影是真的人是假的 沒甚麼執著

一百年前你不是你我不是我

──百年孤寂

個中不執著的道理,是林夕自己悟的:「本來出於莊子思想,但寫完之後再思考,便發覺:『這不就是佛家的道理嗎?』當時自己正是陷入了佛說的求不得、愛別離苦之中,嘗試用不執著的想法,自我開解。脫苦,不就是佛教的目的嗎?這便繼續深入鑽研佛法。」

原是虔誠基督徒,又服膺道家,深研《道德經》的林夕,為何最後選定佛教,成為佛教徒?

「佛教,是寬宏、包容的人生哲學,足以解脫生死的宗教。」林夕說,「佛教與一神論、其他宗教最大的分別,是佛說一切都是每個人自己修為所得,不是信就在天堂,不信就下地獄。任何地域、時代、不知有佛、不是佛教徒的人,只要行善,就有善果,福慧增長,就可以生天、成阿羅漢、成佛,人人皆可成佛!這是非常合理的,絕對合乎科學性和邏輯性,足以解決最終的生死問題的,令人信服!」

不知不覺間健康失守

平和、開朗、健談、悟性高的林夕,無法想象他會患上焦慮癥!

2001年開始出現焦慮癥狀的林夕,現在已經成為半個焦慮癥專家:「焦慮癥有兩種成因,外緣,是精神環境;內因,是身體變化。這兩個成因,是相輔相成的。身體上,腦的血清素分泌不正常。那麼,好端端的,血清素為何會不正常?那便是工作環境影嚮,工作壓力、逼迫很大。」

「最初病發時,面對計算機知道要寫歌詞,就會逃避,跑去上上網,看看有線新聞,重複地看10多次,都不敢開始寫,因為一旦開始寫,便會心跳、頭眩、眼花。我感到很奇怪!當時,我已經寫了歌詞10多年,駕輕就熟,怎會有壓力。事實上,病早在寫歌詞那20年裡潛伏了。這20年來,我完全投入地寫歌詞,但也沒間斷地一直上班,曾經做過報紙、亞視、商臺,白天上班,下班後就寫歌詞,永遠都同時有很多歌排著、趕著要寫歌詞,從來沒有給自己空餘時間,好好休息享受。」

所以,繁忙的都市人,必須留點時間給自己,留意自己的身心,不要讓健康在不知不覺間失守。如果發現身心異樣,便要盡快看醫生,更重要的,必須選擇適當的醫生。

林夕說出自己寶貴的經驗:「當初不認識這個病,不知是甚麼病,令我走了很多冤枉路!當年,平白無端地,全身硬了,喉嚨緊了,癥狀奇怪。於是進入醫院作全身檢查,一切正常。但離開醫院後一個星期,問題又來了。以為患上甚麼怪病,去看神醫、一陽指、氣功,還有點迷信地擺水晶陣,可是通通都沒有用。直至遇上李誠醫生,才清楚地知道是焦慮癥,才對癥下藥,現在腦血清素分泌已經回覆正常,接近完全康複。」

自己得治之後,林夕教人得治,到處去說焦慮癥、情緒病,聆聽陌生人說病情,樂此不疲!在新鴻基的資助下,林夕任顧問編輯,出版《情報新地》雜志,每兩個月在全港7-11免費派發,廣泛讓人認識這種病,推動情緒健康教育。

「總之,及早發現,看普通科醫生便可,不一定看精神科醫生。」林夕說。

未來的工作:當天使

現在,事業、生活都非常成功的林夕,希望餘下的時間,去當天使。

「前面寫吃喝,後面寫玩樂,我在中間寫《道德經》,寫佛法,寫心靈。」林夕在潮流雜志《U Magazine》裡寫專欄,「上期寫敬老不如愛老,今期寫本來就沒有價值的黃金。曾經刊登劉嘉玲負面照片的《東周》我也寫,在那裡,用持平的角度寫時事。能夠在污染的世界裡,當一位沒有名義的天使,也很有意義。」

還不斷爭取用唱遍街頭巷尾的流行歌去當天使,林夕感恩地說:「最難得劉德華、李克勤、陳奕迅都願意在唱片市場不蓬勃的境界下,一起當天使。」

「《愛得太遲》的威力頗大,很多人聽了之後,趕快回家與媽媽吃飯。《Shall we talk》希望喚起大家體恤、關心身邊一些不為人註意的人,譬如倒垃圾的人,他們每天的話題,都是又重又濕的垃圾,沒有人註意他們,但想想,如果社會沒有了他們,會變成如何?聖誕節Call臺的人,不斷為別人打出『聖誕快樂』四個字,自己的聖誕卻孤寂地過。這些人,大家都應該給點關心。」

《天水圍城》林夕所寫的是家庭問題重災區的天水圍,要揭示在狹窄的生活環境裡,和諧、進取、快樂、思想出路都被圍住了。在「劉德華──聲音」大碟裡,神奇地,用談情、看病的糢式,演繹抑鬱癥、焦慮癥、自閉、教師壓力,將問題和鼓勵,通通都唱了出來。當然,還有那首矚目的《觀世音》。

心中無敵!

林夕說:「《觀世音》裡所寫的,是現在香港社會的眾聲喧嘩,有太多無謂的爭拗,『像貪瞋癡交嚮盛宴』。」

攻訐對拆論辯胡言 傾心細訴立誓甜言

爭吵哄騙大鬧謠言 也更可是非點

烽煙抗議怒罵讒言 悲哭控訴道別留言

招呼耳語問候微言 說教勸交吹牛敷衍

──觀世音

林夕唾手拈來,都有很多需要過濾的「喧嘩眾聲」,譬如近日有一位立法會律師議員說:「對於我們的敵人,希望更能得到他們的尊敬。」林夕慨嘆地問:「為何要有敵人?不論是否從政,每個人都不應該先有『敵人』放在心中。」

「我個人的做人宗旨,是對任何陌生人,先視他們是好人,不會先有陰謀論。」林夕說,「做訪問我也是真誠的,很多人未做訪問,便擔心記者歪曲,先築起圍牆防人,這樣,一切就變得沒有意義了,心交不出去了。」

「每個人生活的空間,不論大小,都像壁球一樣,做了一個行為,佛教說的『業』,就彈了出去,然後一定會反彈回來。你用甚麼力度彈出去,就會以甚麼力度彈回來。所以,對每個陌生人,我都會先視他是好人,我不會有敵人,真的是沒有敵人的觀念。」

「對手就是對手,不要把對手變成敵人。我寫歌詞一定有很多對手,人們經常說我和Wyman怎樣怎樣,其實,半點怎樣都沒有,各寫各的,各自修為,他有新東西、好東西,我也會去學。這樣,才能做到一塊海綿,汲納不同的事物。這樣,才容易破執!甚麼是無敵?就是自己沒有敵人。」

雨會幹 鳥會飛 蝶會死 夢會醒

樹會枯 愛會苦 耳會躲 聽不見

疾似風 逝似煙 謝似花 碎似灰

遠似星 淡似水 靜似心 聽不見

──觀世音

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承