談到這裡,我們必須澄清一下修行人對「神通」的中道態度與看法。

我並非反對神通,也不否定佛菩薩的神通,但今日修行人普遍地為神祕主義所迷卻是一個不可否認的事實。故我以為有必要提醒大家佛法重智慧與德性的特質,而對神通採取「中道」的態度。

所謂中道,就是不取不舍。不執著於神通,不為它所迷惑,但同時也不否定它,不排斥它。真正有緣起正見的人,能了解一切法的緣起性,而對一切法不會產生「有自性」,離開「緣」而仍能知一切、見一切、入一切的想法。緣生的東西均是有限的,不是在任何情形下皆如此的。修行人若明了這一點,則不會為自己的任何能力所迷,也不會為任何他人的能力所迷,而能用緣起正觀一切。能如此,則遠離了「取」的一邊。知道就算有所謂「神通」,也不是「絕對如此的」、「自性如此的」。既是緣起如幻的,則和其他叫「非神通」一樣地不可執著。一旦執著了則一定是苦因,障解脫遭因。

雖不執著,但也不排斥,並不一定要把它打倒。緣生如幻的東西,執取是偏執,厭惡也是偏執。睜眼見色,張耳聞聲。聲色本身豈有好醜染淨?只是人們心有執著,自己妄生分別而自苦。若有人欲不睜眼不見色而得解脫是愚癡,則欲除掉自己或他人的「神通」才算解脫者,一樣也是愚癡。若人能用智慧照見了神通的如幻性,不取不舍而行中道,才是修行人應有的態度與立場。

今天有許多人用自己的;「神通」作吸引他人的方法而弘揚佛法,我以為這一點是不值得鼓勵,且有待商榷的。我們且拋開這些入神通的真實性不談,僅就事論事地討論這件事。:我以為就算此人的神通是「真的」,用神通作號召仍十分不妥。原因很簡單,因為神通易助長正見不深者神祕主義的心態及向有神通者權威崇拜的心理,而形成修學上的障解脫因。人因為見他人有「神通」而心生欽羨,遂欲修學而和他一樣,·是不正確的學法動機,在佛教中被稱為「不正思」;會使得修學者在心態上不去作自我的省察,發現自己的缺點,而僅是在一心;冀求一種神祕能力。如此則是以貧欲心學佛法,其修學的結果不是「有神通」就是「無神通」。此種人無法碰到解脫道的邊是很可以想見的。而未真正的了解解脫道者,談菩薩道也是空洞的。你用一切的手段去吸引眾生,但卻不知道如何教他們用正確的方法去行滅苦之道,則已失去了用方便法門吸引眾生的目的了。此時的「方便」已不能成其「方便」,而成為主題了。於是你神通我也神通,你出竅我也出竅,大家不是在弘揚佛法,而成了在演「封神榜」了!

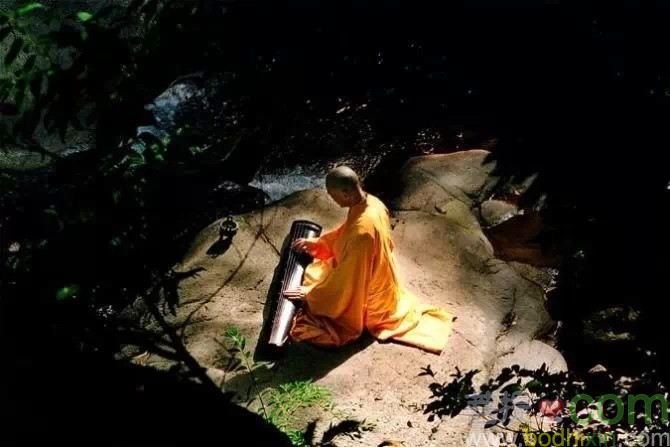

佛法從來不用神通為主題、也從不以得神通為目的,佛法真正強調的,是「六通」中的「漏盡通」。即一個修行人在徹底斷盡貪嗅癡一切煩惱後,無複再有一切執著的「阿羅漢」境界。這個「通」才是真的佛法中的神通。修行人要能具慧眼,看穿一切而不為一切所縛,才是真的「大雄」。否則任你能上天入地,呼風喚雨,知古道今,仍只是六道中事,有為境界,不為聖者稱嘆,只為凡夫所迷。<金剛經)中所雲「一切賢聖皆以無為法而有差別」,也就是在闡明這個道理。希望各位同修能善自用心,今後千萬不要再迷於這些稀奇古怪之事。好好修四念處,活在當下,不要再使自己陷於神祕幻境。大家只要好好地深入緣起,日常生活中一心一境地行四念處,我包你時節成熟時自然心光發明照十方剎。到那時候與諸佛菩薩同一鼻孔出氣,三界六道皆是你度生遭場。佛與眾生等,煩惱亦與菩提等,通與不通皆只是小兒之戲。諸佛菩薩和十方魔王在你面前現一切大神通變化相,也迷不了你。顯密教一切的上師本尊皆為你「灌頂」,你也笑眯眯地為他們灌頂。那時你才算真有了「神通」,不再在生死海中為自心幻境所迷。否則真是見佛為佛迷,見魔為魔迷。別人只要一稱自己是甚麼「金剛」、甚麼「上師」,又是從雪山來的,又是哪裡來的,你就六神無主了,馬上陷入了神祕幻境中而無以自拔;其實色不迷人人自迷,你自己若心不迷,不貪他的「神通」,他就算能移山倒海又奈你何?修行人以正眼觀之,他能移山倒海我也是自我觀照修四念處,他不能移山倒海我也是自我規照皆四念處。我的執著要靠我自己去看破放下,關他何事?他就算是真的「金剛上師」,最多只能幫助我去看出我的執著。至於放不放下,就全在我自己了!

若有人不教你用自己的智慧去自我省察,糾正自己的缺點,放下自己的執著,反而教你一天到晚恭敬他、服侍他、供養他,告訴你這樣做有「不可:思議」的神祕功德。我敢直言不諱地告訴你:「這個人不是善知識,是個敗壞正法的蛀蟲!」無論是顯教密教,出家人或在家人,皆是如此!這人就算能拿出一切「文件」證明自己是從釋迦佛代代傳下來的正宗,並得到當代一切法王的印證與印可. 只要他教的不是要行者用智慧去自我觀照省察,自我調整,我的看法均不會改變。

真正的佛法是平平常常的道理,它有其深刻的理論但絕不神祕。並不是現在才如此,而是一向都是如此。因為人本身的執著與愚癡,才把一樣從來不神祕的東西弄得很神祕。凡我同修,務必要勇猛精進,自淨慧目,用四念處的離執力使自己由神祕枷鎖中走出來。否則一天到晚在白日夢中打滾,他說得越玄,你抓得越緊.長此下去能不「成魔眷屬」而入邪道,也是很難的。

今日所謂用神通吸引徒眾的外道如此之多,且其信徒如此之眾,我以為正是佛教本身有缺點造成的現象。佛教本身如果很完善而沒有問題,能令學習者安於正法,喜於正法,則是不會有如此多的外道打著佛法旗號的現象的。大家仔細想想對不對?如果有理,則「佛教」本身是不是該痛定思痛地做徹底的自我反省與檢討呢?還是只是抱著「漢賊不兩立」的態度去和外道劃清界線呢?

區分出哪個是正,哪個是邪,當然是很重要的。但如批評別人不正,要有自己的立足點。今日所謂「正統」的佛教之所以無法有力地批評外道,正是因為自己在立足點上不夠正,不夠穩固的原故。

隨便舉個例子,就拿本章所討論的神祕主義來說吧!我們如果說神祕主義是障解脫道因,易形成權威主義的心理而不可取,故大家不要去信仰「非正統」的附佛法外道。但我們如果平心想想:「神祕主義與權威主義難道不存在於傳統的佛教中嗎?」則我以為傳統的佛教是很難站得住腳的。如果事實上是大家都用神祕作吸引信眾的手段,為甚麼你的神祕主義就是正宗、而他的就是邪魔外道呢?如果說你拜的是菩薩,場所是有出家人主持的寺廟,故是正不是邪。但今天我們已可以見到有所謂大外道者亦出家,亦建寺,拜的亦是菩薩。如此一來,為甚麼你的寺廟就是正,而他的就是邪呢?他當初出家亦是請正統的出家人為他剃度呀!

至於講到權威主義的學習心態,山頭主義的組織表現,傳統佛教就更沒有話說了。中國人不只是宗教如此,學術、政治、商業皆如此,一向都是有權威主義心態的,山頭主義也只不過是事實。一個佛教團體中,通常一定都有一個無上的權威。而整個團體的運作和活動,也皆以該權威為中心。一旦這個權威不能活動了,則整個團體也就搖搖欲墜,這個問題實在不僅是佛教中的問題,:而是整個中國文化的問題。但今天我們若檢討佛教內的缺失,我以為徹底反省權威主義心態對學法者構成的影嚮,實在是當務之急。

權威主義在學習佛法的過程中,所產生最大的問題是它鼓勵學法者「接受」他人思想的心態,而不鼓勵其發問與懷疑。它鼓勵學習者作「聞慧」的功夫,卻在進一步的「思慧」上形成障礙。結果使得學習者缺乏自由思考的能力,成了一個「圖書館館長」,儲存了許多資料在自己的腦海裡。但畢竟學法者若沒有自己站起來問問自己這些資料到底是不是真的如此,是不是真的有用,而親自去思考它們,抉擇其重要性、適用性而納入自己實際修行的天地,資料仍只是資料。是不會自動發揮其作用而令修行人進步的。故在傳統式的權威主義學習心態下,較多的學習者大多是在做圖書館館長的工作,吧資料整理、建檔、歸檔。討論時則拿出來念念,盒完仍歸檔。天資較佳者則儲存的資料較多,而且找資料時較快,也較能找到較多的相關資料。但無論找得再多再快,他所說的話永遠是在「佛怎麼說」、「祖師怎麼說」的糢式中,而從沒有自己真正的見解。你若問他怎麼沒有自己的見解,他反說有自己的見解是「所知障」,是「我執」深的表現再不然就說些甚麼「妙高山頭不許商量」之類的話,擺出一副「武林高手」的神祕姿態。像這些佛教界中流行的思想和心態,事實上都是神祕主義、玄學、權威主義的產物,不是佛教本來的面目。當今的修行人,唯有好好地修四念處,在自己的每一個念頭上去看自己的那些心態,然後對其不再執著,也就是所謂的看破、放下,也就是我們一再強調的「放下包袱的過程」——苦、集、苦滅、苦滅道,然後修行才算修行,才如實。否則一定仍在當今流行的這些心態中打轉,尚未開始修-行還不知遭,還自以為自己是正宗、正道呢!

閉關自守的心態,也是中國人性格的一部分。關起門來稱王,誰不會?結果形成佛教界一山又一山的山頭,每一個山頭都覺得自己最高。而每一山中都有「山大王」,各領徒眾,占據一方。結果形成佛教中教團與教團間甚少往來,大家皆有頗重的門戶之見與宗派意識,也就不能彼此切磋學習,交換心得。佛教這樣發展下去,不形成一灘死水也實在是奇跡了!

講來講去,談了佛教中許多的問題。但我主要的目的,仍是在講四念處的修行。大家不要以為這些事和修行沒有關系。事實上修行人若不能自覺而走出這些神祕主義與權威主義的圈圈,他的修行是不能深入的。不能體會解脫道的精神,也就不能發揮菩薩道的旨趣。有神祕主義的心態者、修出來的東西總是神祕的。一天到晚不是見到這就是見到那,一輩子都在「活見鬼」而不自知;若不能自己發現自己的心態,你給他講所有的佛經都是沒用的。他聽進去的也僅就是經中「精彩」的神通變化部分。我就是把四念處的技巧從身到受一直到法念處都說盡了,他修出來的仍是身上的神通,受上的神通乃至法上的神通。故人若不自悟自覺,實在是一點辦法也沒有的。

神祕主義較明顯,一般人應皆感受得到。而玄學的存在及其影嚮力,就只有對佛學理論及其發展過程有較深入之認識者方能見到。簡而言之,就是當學理只是為了學理而存在,或是為了「回答問題」而存在時,它就會開始走上玄學化的道路;而失去了佛教實踐的意義了。心的架構本身是抽象的,它可以複雜到無窮盡。但若它失去了四念處中洞察力與離執力的功能,佛法就已不是佛法,而成為純粹的心之架構了。當然,它也就能成為執著的對象而形成障解脫道因。佛法的理論,從來就不是為了要能圓滿地說明或解釋這個世界的。這個世界從不需要說明與解釋,而是執相凡夫才需要說明解釋。一個人若發現自己有修行的需要,他就修行了,並不需要了解這個世界到底是有的還是沒有的之後方可修行。人在修行到一個程度後,對一些問題會有一些較過去更深入的看法,但修行的整體並不是建立在這些看法上。修行應該建築在人對人生苦惱的認知與了解上廠也就是四諦中的「知苦」與「知苦集」上。

現代許多頗有知見的佛教徒,能很圓融地把佛學中的一些理論發揮得很好,這固然是好,但佛法的重點應在實踐,而且一切的理論皆一定要在實踐上有其作用才行。離開實踐談理論,不論理論講得再圓滿,畢竟是不著邊際的。

現代人研究佛法,往往講了許多佛法的「世界觀」、 「宇宙觀」等等,或研究論證六道的有無「輪回」的真實性等。我不敢妄議這些研究沒有意義。一個相信六道輪回的人,至少在行為上不會有太大的偏差,而對不當做的事知所戒懼。但我要指出的是人不需要了解佛教的宇宙觀也能修行,甚至不需要接受六道、輪回,也能修行。六道、輪回等觀念,並不是在眼前能完全看到的事,也不是我們一般人生命中直接接觸得到的。一個人的修行如果必須建築在這些觀念上,他的修行是不堅固的,禁不起試煉的。而這些觀念的接受與否,也都不是佛法的主題。

當我們聽到一個觀念,或在書上看到一個觀念,或在自己心中興起一個觀念,則我們當知這是一個「觀念」,這就是「法念處」的修行。如實觀諸法,於中不取亦不離。這就是佛法的主題。人能如實地看見觀念是觀念,不多加甚麼,亦不減少甚麼,就不會去辯解須彌山的有無,或六道、佛土、地獄,乃至眾生的有無了。佛經上講的就是佛經上講的,佛經上沒講的就是佛經上沒講的:我知道的就是我知道的,我體驗過的就是我體驗過的。修行人能一根腸子通到底知道實際的情形是如何,許多爭論不休的問題就皆可迎刃而解了。佛陀當初之所以會不厭其煩地對學人開示眼、耳、鼻、舌、身、意等六根,及色、聲、香、味、觸、法等六塵的道理,就是要修行人不要忘了——這個世界只是我們根塵相對所浮現的影像。在此暫時顯現的影像中想要「得到」甚麼或「證明」甚麼,根本就是顛倒夢想。佛法根本就不是一件那麼複雜的事情,要了解了那麼多的名相方能體會。真正的修行人只要能了解自己生命中最簡單直接的事情,也就是,「看只是看」、「聽只是聽」、「想只是想」,能用四念處見到了這些最簡單不過的事,當下就能遠塵離垢得法眼淨。如實觀事實;亦了知那只是「事實」。

能對事實和自己的所見皆不執取,就能逐漸深入佛法的「般若慧」而明了甚麼是「不二」了。入「不二法門」者,深知觀念就只是觀念,名言就只是名言。能清楚地看清了一個東西的「自相」,就能看見了它的「邊」和有限性。如果同時也能深刻地了知一切法的「共相」——也就是其由緣所生而無有自性的道理,我們的心就「自由」了,生命也就開始會透著法的芳香。此時一切世間的紛亂吵嚷,皆在訴說著諸佛妙智慧海法性空寂的美妙音樂,而我們正是這無言的法界交嚮詩中的一個音符。每一個音符皆無所從來,亦無所去,每一個眾生亦原原本本就是如來。修行人若能親切地有這樣一種體驗,法念處的修行就算是有要領了。此時哪裡還會去執著甚麼大小與權實,原始與末後?

一切法本無始終,是執相凡夫妄生分別,佛菩薩才會隨順眾生地「作小兒言語」。我們凡夫於此未深刻了知,反而引經據典說古論今。講來講去;凡夫的字典裡只有二個詞——「我相」與「法相」。而所謂的「三界」與「六道」,就是圍著這二個東西一年到頭刮不盡吹不完的「風」。佛法的修行不能靠眾生的取相、執相。要靠修行人以慧眼觀世間。深解緣起法者,於生滅相中不起有無二見。見生是生,見滅是滅,隨順法性而不起生滅之自性見。見一切相(包括思想、觀念)皆如<維摩詰經)中之天花亂舞,而於諸花不取不離。能如此才能見須彌是名須彌,自在無礙。否則可有得辯了!但你就算使全世界的人都相信須彌山是真的有或假的有,這仍與你與眾生的解脫了不相幹,對不對?

佛法能不能在世間站得住腳,一向不是靠能不能用當代流行的思想或學理來闡釋的,而是靠佛教徒本身能不能深刻地知法、見法,並如實地行法以提升生命。如果能夠,用一切世間的學問來闡釋它,都不會有問題。而如果不能,任你把佛法分析得和所有現代科學皆扯上關系,它畢竟仍是薄弱的。自己站不起來,當然也就沒有生命力。

四念處講究的佛法修行,是活生生的活在當下,活潑而洋溢著澎湃的生命力。修行人除了能有如實現諸法的智慧,及使自己及別人感受到喜悅的人格外,最重要的是佛法的修行人有一種「生命的能力」,使修行人的生命不僅是一些理論再加上—些感情。

一個人到底有沒有慈悲的人格.是一件無論這不是對眾生有愛心,也是十目所見、十手所指的事實。

尤其在今天資訊發達的世界文化舞臺上.佛教徒尤其應該展現出佛教文化中有愛心的人格內涵。讓世上的人們感受到一種並不是因為甚麼哲學或甚麼宗教。而自然由人性中流露出來 的愛,去滋潤幹渴枯寂的現代人的心靈。也只有這樣,才是在20世紀的今天弘法的「方便」。

由一個慈悲的人格中流露出來的愛,和由一個理由或一套思想中流露出來的東西,是完全不同的。一個人當然可以因為懼怕「六道輪回」而去做很多善事,但奇怪的是只是因為這些「教理」而生的行為,往往沒有感動人的力量,不具感染性。沒有中國傳統中所謂「君子之德風」的道德力量。我曾在電視上看見德瑞莎修女在非洲難民營中擁抱一個病中兒童的片段錄影,覺得非常感動。她看到該名兒童的時候,很本能地就張開雙手奔向前去,要去抱他。而這名兒童也好像很自然地被一種吸力吸住了似地,自動地就由他人的懷裡迎向修女。兩人擁抱了幾秒鐘,鏡頭就轉到別處去了。整個的幾秒鐘裡,修女皆是背對著鏡頭。也許她並不知道有人在攝影。但在短短的幾秒鐘裡,我感受到了一種人性中極光輝的東西。修女的奔向前去是如此地快速而自然,沒有一點思索……我發現自己無法用言語去形容那一種感受。那是一種愛,一種慈悲的人格。每次我在電視上看到這個鏡頭,皆會深深地被修女的人格感動,也令我覺得自己的生命被喚醒了,只因為那幾秒鐘的擁抱。

真正的愛是很直接的,真正的修行也是。四念處的修行簡單來說就是要人直接地去面對自己的人格,提升自己的人格,而不是因為一些看不見也摸不著的假想,而應該或不得不採取的行為糢式。

許多佛教徒在研究佛理的過程中,往往有頗濃的宗派意識或學派意識,只要其他人有一點點和自己的見解不一樣,就把其斥為「外道」,或動不動就說別人「不究竟」。而事實上在佛教發展兩千多年的历史中,宗派與宗派間的對立,也是比比皆是。這就難怪許多學佛人會有這樣一種性格。以我看來,這種現象就是佛法玄學化的表現了。

喜歡作純抽象思考的人,每每是極執著的人也最容易和「異己」對立。一旦知道了一點道理就以為自己了不得,而不把別人放在眼裡。事實上這一種人哪裡真的見到了人生中的事實?真的見到諸法實相的人不會覺得自己和別人有那麼不同,更不要說會有一種高高在上的態度了,而越是深入四念處直觀人生的修行者,應該更會覺得自己只不過是世上蕓蕓眾生中之一而已。我以為這一點,是很值得修行人反省的。

「教內」往往有數不清的「空有之爭」、「究竟之辯」。動輒數十萬肓地討論一個論點,覺得自己是不得不為真理辯爭。而事實上是「教外」者完全都不知道這些人在講些甚麼,也看不懂。這一種現象的存在,能不承認就是把佛法理論抽高於生活的玄學化現象嗎?佛教徒及佛法的宏揚者如不能走出這一個抽象的牢籠,在20世紀末的今天談宏法,總是「抽象」的。

我覺得整體的佛教修行,該直接探討更多實際人生中的事,面不應該再去講太多的純理論。應該讓更多的非佛教徒覺得佛法講的東西是和他的人生有直接關系的,而不是另一個「星球」上的東西。應該是更落實,而不是更抽象。

這就是我對所謂佛法玄學化的淺述。

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承