很多人自從學佛修行後,就不敢生氣了,因為「一念嗔心起,火燒功德林」,所以萬萬不可生氣。

麻煩的是,雖然他表面一團和氣,心底還是有氣,只是忍著不發作而已。長此以往,怒氣鬱結在身體中,就會造成各種不適乃至病痛。或者在某個本來不該生氣的時候,他會突然發好大的火,連自己也不知是怎麼回事。其實,正是以往一直被壓抑的火氣,在某個情境中被激發出來了,這在心理學上叫做「派生情緒」。

學佛的人一生氣,就好像顯得修行不夠,也會被人說:「看看你,學佛了還和別人生氣!」就感覺自己很失敗、很沮喪。於是我們念著佛持著咒,念著「氣即是空,空即是氣」,再也不敢生氣。更有甚者,我們不知不覺養成了取悅他人的習氣,你好我好大家好。言談舉止中,都以他人的意見左右,不敢真實表達自己的想法。除了「附議」和「贊成票」,我們缺失了獨立的思想和人格。佛教說「直心是道場」,可我們卻委屈自己的心意,不敢直接表達情緒和意見,變成了「委屈是修行」。

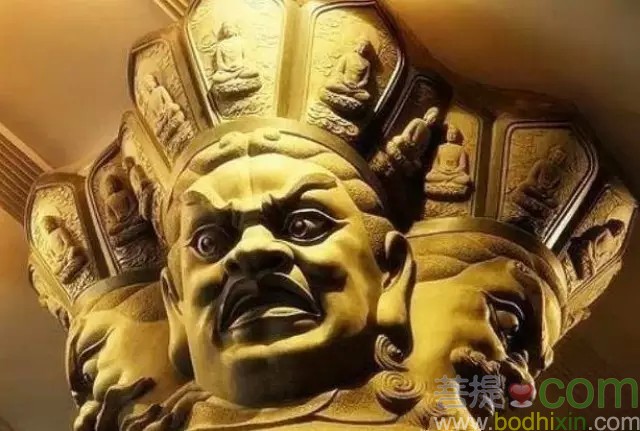

在此想提醒您:其實你可以生氣。你去寺廟中看看,四大金剛怒目圓睜,和誰鬥氣呢?還有一些羅漢,也是一臉嗔怒之相,讓人不敢親近。為甚麼會塑造這樣的形象,大家有沒有想過?

《信心銘》中說,「六塵不惡,還同正覺」。只要我們保持覺知之心,一切法都是佛法,都能成為善巧方便的妙用,這就是佛法中的「不二」。《圓覺經》中說,「戒定慧及淫怒癡俱是梵行」,《維摩詰經》說,「淫怒癡性即是解脫」。只要我們保持覺知之心,一切喜怒哀樂都是清淨之行;反之,如果我們缺乏覺知,那些表面的安詳喜悅,反而成為負累與壓抑的煩惱。

修行人,其實你可以生氣。但前提是要有兩顆心,一是覺知心,二是慈悲心。

通過四念處及禪坐的訓練,我們能夠在怒火生起的一剎那,甚至在怒火還未生起前就能覺知到,然後我們看著它生、住、異、滅,讓這個生氣的情緒從身心自然地流過。在帶著覺知的生氣過程中,怒火不會成為無明之火,讓我們失去理性,而是受控的、逐漸消解的。在更深入的觀照中,我們可以看到怒火來也無所來,去也無所去。就像大海的波浪,海面上波濤洶湧,在大海的深處,是無邊的寂靜。我們就能從「嗔怒」中悟得不生不滅、不垢不淨的真如自性,而從「嗔怒」中獲得解脫。這就是「轉怒火為菩提」,而不是石頭壓草,越壓越長。

我們可以生氣,但同時要提起慈悲之心。我們要洞察到,用這個生氣的方式,是否可以更好地警醒他人、助人成長?關鍵的一點是,哪怕再生氣,我們的發心也是為了他人,而不是自我宣洩或傷害他人。

這在以棒喝聞名的禪宗中特別多見。據弟子回憶,雲門宗的泰鬥佛源老和尚生前喜歡拄個拐棍,在寺中四處走動。看到甚麼東西沒放好、甚麼事沒做完的,開口便罵,有時火氣還挺大。弟子如果有犯錯的,少則罵你一頓,重則一拐棍打上來。弟子們對老和尚是又愛又怕,有的人還特別盼望能吃老和尚一棍,因為打過之後雜念少了許多,還睡得特別香。佛法不是講慈悲的嗎,老和尚為甚麼對弟子又打又罵呢?弟子們又為何不以此為苦呢?因為弟子們從老和尚的打罵中,感受的是一片慈悲愛護之心啊!

喜怒哀樂,隨起隨覺。自在自如,直心而行,行起來!

資訊庫》 正法的傳承

資訊庫》 正法的傳承